「手順はわかるが始めていない」全国調査から見えた終活の実態

近年、ますます関心が高まりつつある「終活」。実際のところ、人々はどの程度準備を進めているのでしょう? また、遺言書やエンディングノート、葬儀のかたち、死後の手続きに関する知識は、どれくらい一般的に広まっているのでしょうか?

こうした疑問に答えるため、Funeral Support Services(FSS)は2025年に日本国内で2つの調査を実施しました。

まずスクリーニング調査により、性別・年齢のバランスを考慮した全国1,000人を対象にアンケートを行い、終活全般に対する意識や、遺言書・エンディングノートの認知、葬儀の希望、直葬や樹木葬といった新しい選択肢に対する考え方などを幅広く尋ねました。

続く本調査では、エンバーミング(遺体衛生保全)や顔を見るお別れのあり方など、より具体的なテーマを掘り下げた100人規模のアンケートを行いました。

調査の結果、多くの人が「準備の大切さは感じているが、何から始めればよいか分からない」と感じていることが明らかに。費用の透明性や手続きの簡便さ、家族への負担軽減といった点が重視されており、従来型の葬儀よりもシンプルで個人に合ったスタイルを求める傾向が見られます。

FSSでは、本調査の結果を通じ、一人ひとりが将来に向けた準備を少しずつ進めるきっかけとなることを願っています。

具体的な調査結果と考察

- 終活に対して「何から始めればよいか分からない」と感じている人が多く、誰に連絡し、何を準備し、どの順で進めるかを示した簡潔なチェックリストが有用

- エンディングノートは「良さそう」と思っている人が多い一方で、実際に書き始めた人はごくわずか。すぐに始められそうなシンプルなひな型が行動の引き金となる

- 遺言書の準備は、「手順は分かっているが未着手」と「そもそも始め方が分からない」の2つに分かれており、それぞれに合った支援が必要

- 死後の法的・金銭的手続きは「重要だけど大変そう」と感じられており、誰に、いつ、どう連絡するかを示すやさしい手順ガイドが求められている

- 行政・保険・年金関連の手続きは最も負担に感じられており、期日(7日または1か月)ごとの行動プランがあると安心

- 「家族に迷惑をかけたくない」と思う人が多く、連絡先一覧、パスワード、資産リスト、葬儀の希望など、具体的な負担軽減ツールが抽象的な助言よりも効果的

- 儀式内容よりも「費用の明確さ」が重視されており、おおよその金額と含まれる内容を知りたいというニーズが見られる

- 希望される葬儀はシンプルで家族中心。費用・スピード・お別れの時間のバランスについて説明することが有益

- 直葬については「冷たい」と感じる人は少なく、在宅での見送りや後日の追悼などを加えることで温かみを感じるケースもあるよう

- 樹木葬や海洋散骨への関心はあるものの、法的手続きや費用、実施場所の情報がないと行動にはつながりにくい

- 宗教色のない葬儀も広く受け入れられており、音楽・手紙・写真ボードなどの例や、当日の流れを紹介するとイメージが湧きやすい

- オンラインでの参加は、遠方の家族への「追加手段」として有効なものの、対面の代替とは見なされていない

- 尊厳死や安楽死については関心がある一方で慎重な姿勢が見られ、センセーショナルでない、バランスの取れた情報提供が求められている

- 日本人が海外で亡くなった場合は「現地で火葬し、遺骨を持ち帰る」という選択が最も現実的とされており、領事館や航空会社の手続きなど、十分な情報提供が求められる

- エンバーミング(遺体衛生保全)に対しては、「夏場」「長距離搬送」「葬儀までの日数が空く場合」「穏やかな見た目で送りたい」といった目的が明確なケースで受け入れられる傾向

- 遺体との対面は「状態による」と考える人が多く、判断を促しつつ、押しつけにならないサポートが求められる

- ペット葬儀はニッチながらも興味を持つ層が一定数おり、初心者向けの選択肢や料金情報をまとめたガイドが有用

- すべてに共通するのは、「価値観の問題」ではなく「行動への一歩」が課題だということ。テンプレートやチェックリスト、有益情報へのリンクこそが、「いつかやろう」を「今やってみよう」に変える鍵

全体的な傾向

- 準備の大切さは理解されていても、実際の行動にはつながっていないケースが多い

- 回答傾向は主に「やるべきことは分かっているが手を付けていない」「何をすればいいのか分からない」の2パターン

- 複数の項目で性別差が見られ、男性は「分かっているが未実行」、女性は「そもそも分からない」が多い傾向

- 態度を問う質問では「中立」な回答が多く、反対ではなく「情報が足りない」状態

調査概要

日本における終活への意識や考え方を把握するため、2025年にセルフ型アンケートツール「Freeasy」を利用して全国規模のインターネット調査を2回実施しました。調査の目的は、葬儀の希望やエンバーミングに対する意識、その他関連する関心事について、一般の人々がどのように考えているのかをより深く理解することにあります。

第1回目の調査は2025年9月29日に実施され、全国の20歳から99歳までの男女1,000名を対象としました。

続く第2回目の調査は、同年10月16日に実施され、第1回調査で「状況によってはエンバーミングを支持する」と回答した100名を対象としました。このフォローアップ調査では、エンバーミングに対する考えや動機、具体的にどのような場面で必要だと感じているかといった点をより深く掘り下げています。

これら2つの調査を通じて、日本における終末期の意思決定に関する意識を多角的に捉えることができました。

調査結果

スクリーニング調査(有効回答者:1000人)

Q1 終活や死にまつわる準備や対策について、現在の状況を教えてください。

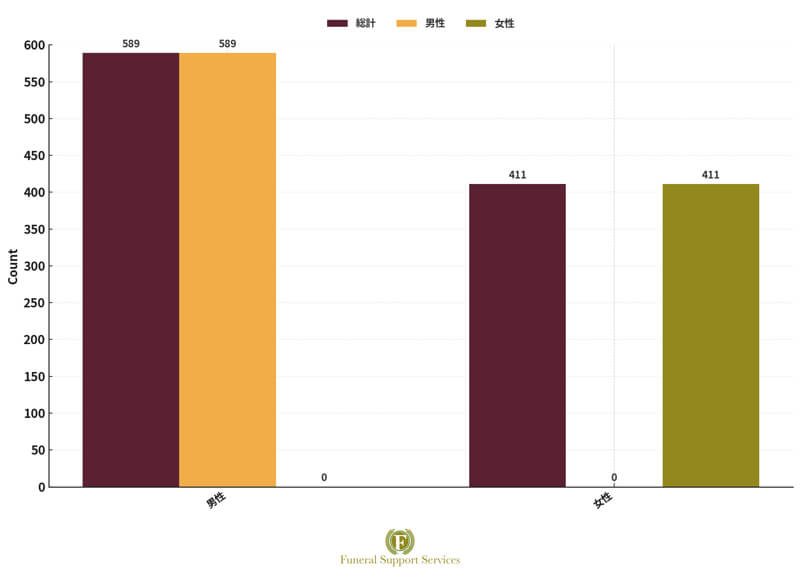

対象者:男性 589名、女性 411名

Q1-1 一般的な終活

データは、終活について「どうすればいいか知らない」人が最も多く(30.1%)、次いで「どうすればいいか知っているが実施していない」(20.0%)という傾向を示しています。一方で「すでに準備している」は7.5%、「これから準備する予定」は18.6%、「該当しない」は23.8%です。全体としては、不確かな状況や未実行の割合が多く、準備済み・準備予定の合計はおよそ26%にとどまります。

性別ごとの比較では、いずれの選択肢についても特に差は確認されませんでした。

Q1-2 エンディングノートの作成

30.7%が「どうすればいいか知らない」と答え、24.7%が「何をすべきかは分かっているが実行していない」としています。準備予定の人は14.9%、すでに対応している人は4.6%、該当しない人は25.1%です。全体としては無関心・未着手の状態が多く、準備が済んでいる人や予定している人は約4分の1にとどまります。

性別ごとの項目別比較では、いずれの選択肢についても特に差は確認されませんでした。

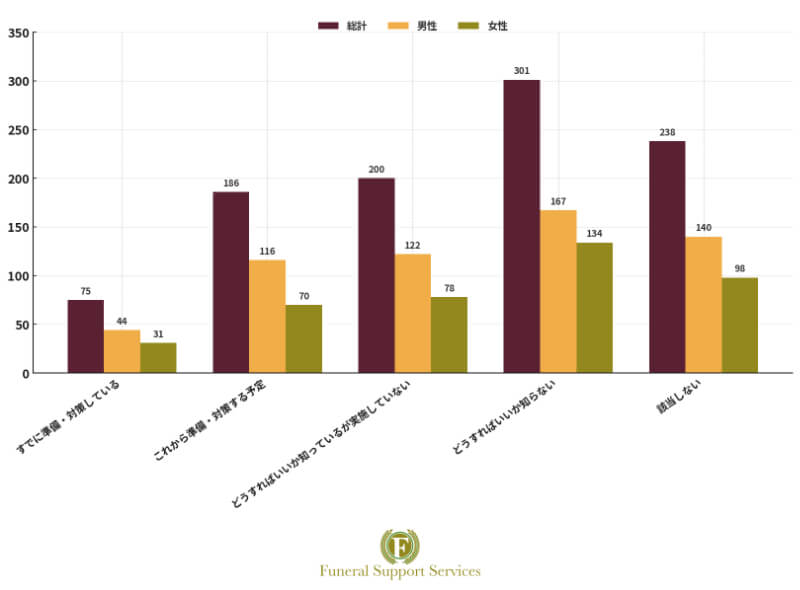

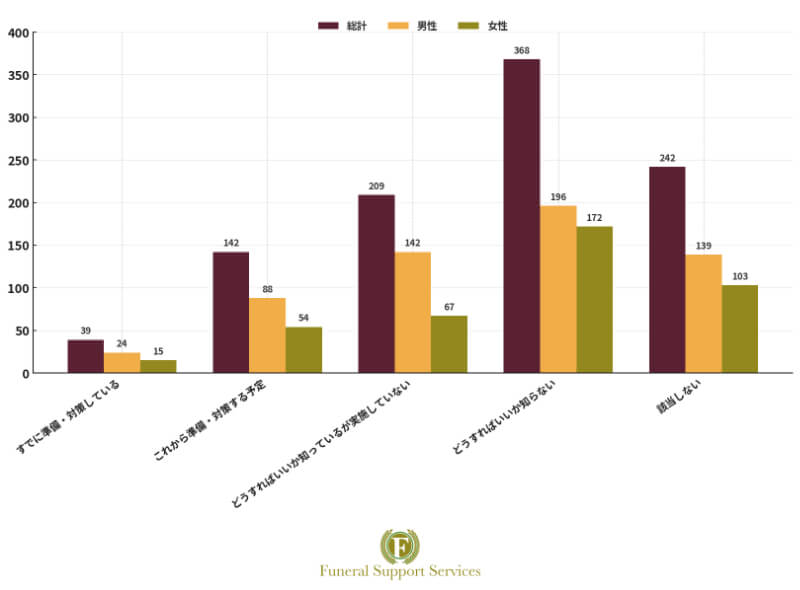

Q1-3 遺言書の作成

遺言書の作成に関しても、多くの人が未実行であることがわかります。最も多かったのは「どうすればいいか分からない」(33.6%)、次いで「どうすればいいかは分かっているが実行していない」(24.8%)でした。「すでに準備している」は3.6%、「これから準備する予定」は11.8%にとどまり、「該当しない」と答えた人も26.2%いました。全体としては、約58%が準備に関して何も進められていない状態であることが明らかになりました。

男女で比較すると、男性は「どうすればいいか分かっているが実行していない」と答える割合が高く(30.2% 対 女性の17.0%)、一方で女性は「どうすればいいか分からない」と答える割合が高くなっています(39.9% 対 男性の29.2%)。他の選択肢(すでに準備している/準備予定/該当なし)には、男女差は見られませんでした。

この結果からは、準備の段階において性別による傾向の違いが読み取れます。男性は「やるべきことは分かっているが行動に移せていない」状態にあり、女性は「何をすればよいか分からない」と感じている人が多いようです。いずれの場合も、実際の準備が進んでいないことが共通しています。

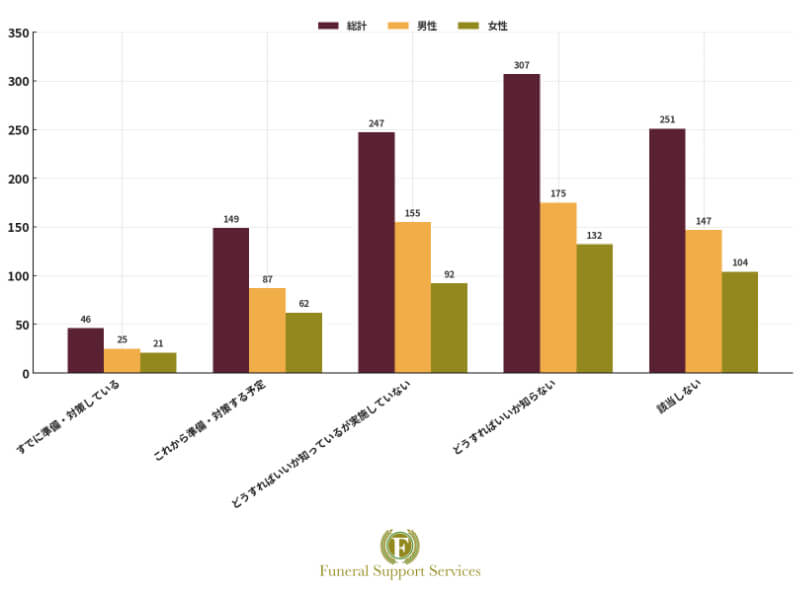

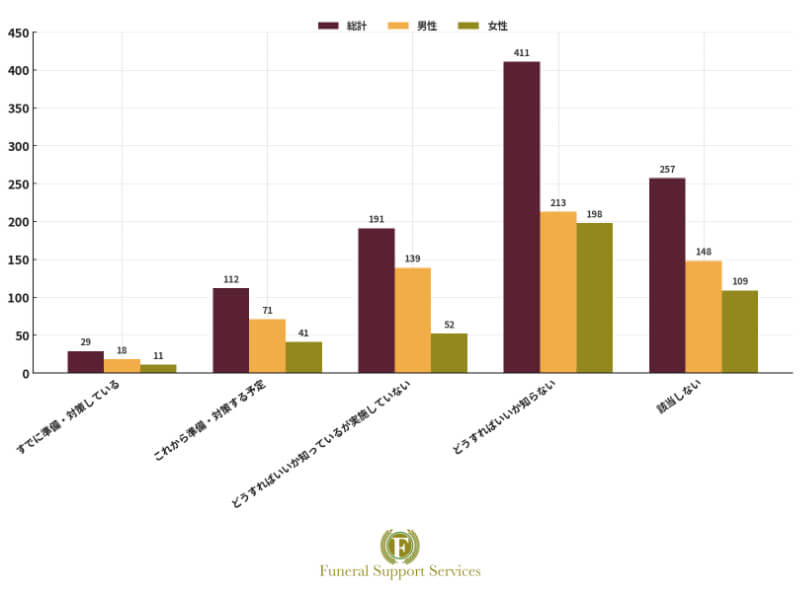

Q1-4 死後の法的・金銭的な手続きの準備

死後の法的・金銭的な手続きに関しても、具体的な準備が進んでいる人は少数派なようです。「どうすればいいか分からない」と答えた人が36.8%、「何をすべきかは分かっているが実行していない」が20.9%にのぼり、準備済みの人はわずか3.9%、これから準備する予定の人は14.2%にとどまります。「該当しない」と答えた人も24.2%いました。全体として、約58%が未実行もしくは準備方法が分からない状態であり、実際の行動に移している人はごく一部です。

男性は「何をすべきか分かっているが実行していない」と答える割合が高く(24.1% 対 女性の16.3%)、一方で女性は「どうすればいいか分からない」と答える割合が高くなっています(41.8% 対 男性の33.3%)。その他の選択肢に関しては、男女間で目立った差は見られませんでした。

この結果からは、準備の段階において性別による傾向の違いが明確に見られます。男性は「分かってはいるが実行していない」、女性は「そもそも分からない」と感じている人が多く、いずれにせよ実際の準備が進んでいない点はやはり共通しています。

Q1-5 死後サポートサービス(行政や民間)の準備

死後のサポートサービス(行政や民間)に関する準備も、全体として進んでいない状況が見られます。「どうすればいいか分からない」と答えた人が36.8%、「やるべきことは分かっているが実行していない」が20.9%と続きます。一方で、「すでに準備している」は3.9%、「これから準備する予定」は14.2%にとどまりました。全体として約58%が未実行または不確かな状態にあり、具体的な行動に至っていない人が多数派です。

男性は「やるべきことは分かっているが実行していない」と答える割合が高く(24.1% 対 女性の16.3%)、女性は「どうすればいいか分からない」と答える割合が高くなっています(41.8% 対 男性の33.3%)。その他の選択肢では、男女間に大きな差は見られませんでした。

このデータにおいても、準備段階における性別の傾向が浮き彫りになりました。男性は「理解はしているが行動していない」、女性は「そもそも分からない」と感じている割合が高く、どちらも実際の準備が進んでいない点は共通しています。

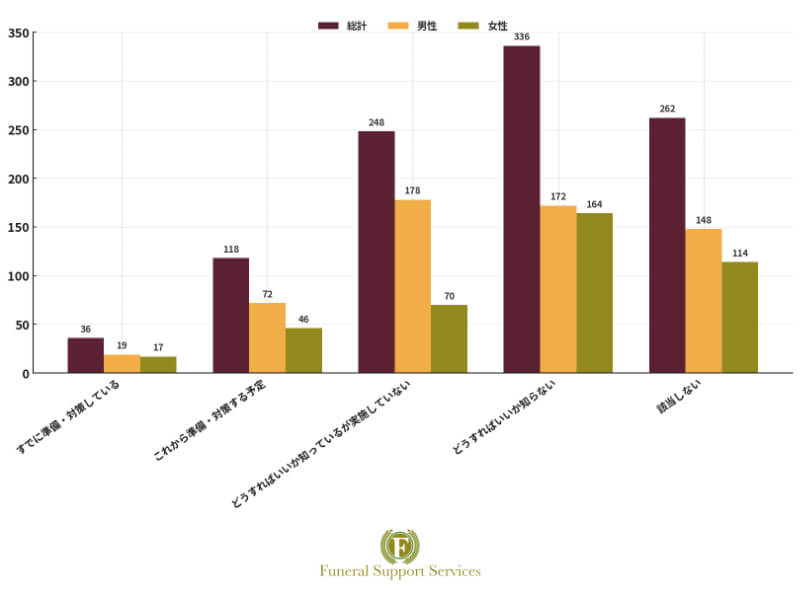

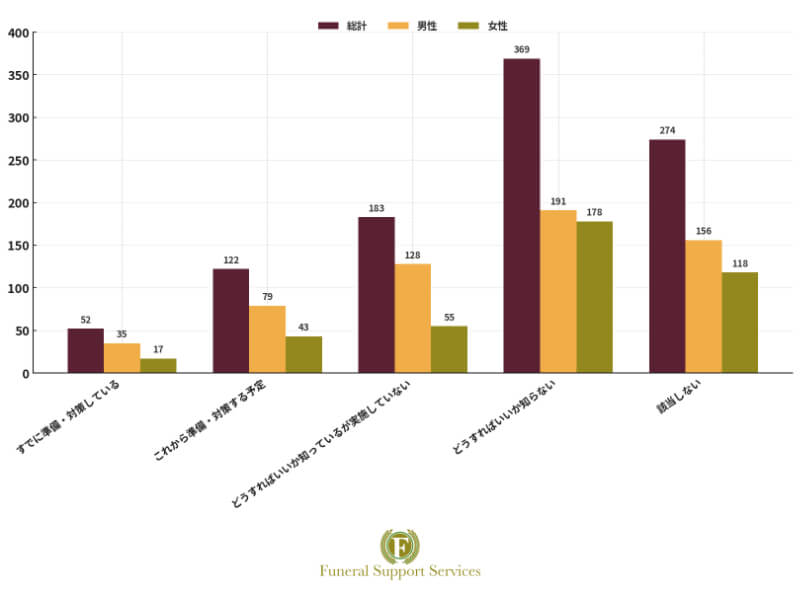

Q1-6 家族・親戚の無縁墓や墓じまいの対策

この設問でも、不確かさと準備不足が目立ちます。「どうすればいいか分からない」と答えた人が最も多く(36.9%)、次いで「やるべきことは分かっているが実行していない」が18.3%となっています。「すでに準備している」は5.2%、「これから準備する予定」は12.2%にとどまり、「該当しない」とした人も27.4%いました。全体として、具体的な対応を進めている人は少なく、行動に移せていない状態が多数派です。

男性は「やるべきことは分かっているが実行していない」と答える割合が高く(21.7% 対 女性の13.4%)、女性は「どうすればいいか分からない」と答える割合が高い傾向にあります(43.3% 対 男性の32.4%)。その他の選択肢では、性別による大きな差は見られませんでした。

これまでの設問と同様に、ここでも準備段階における性別の違いが見られます。男性は「理解はしているが実行していない」状態にとどまる傾向があり、女性は「そもそも何をすればいいか分からない」と感じている人が多いようです。いずれにしても、無縁墓や墓じまいへの対応は全体的に進んでいないのが現状です。

Q2 死や喪失に関する以下の項目について、あなたの考えに最も近いものを選んでください。

対象者:男性 589名、女性 411名

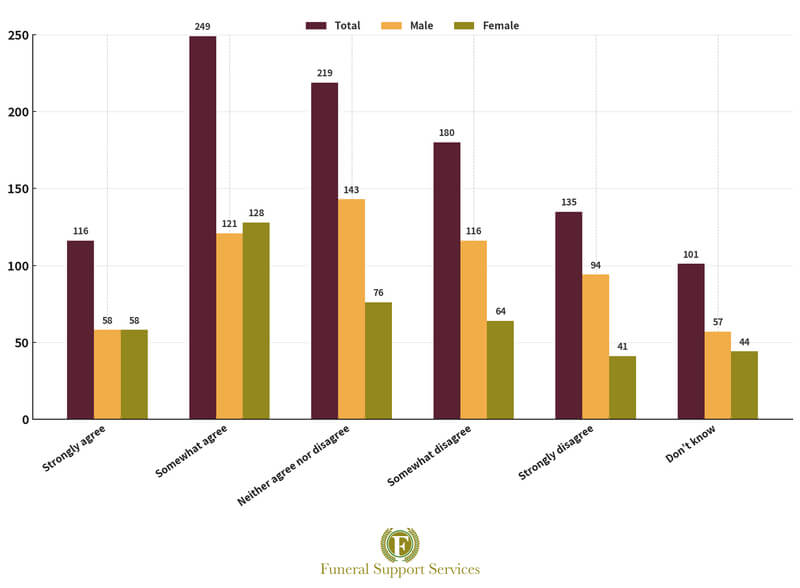

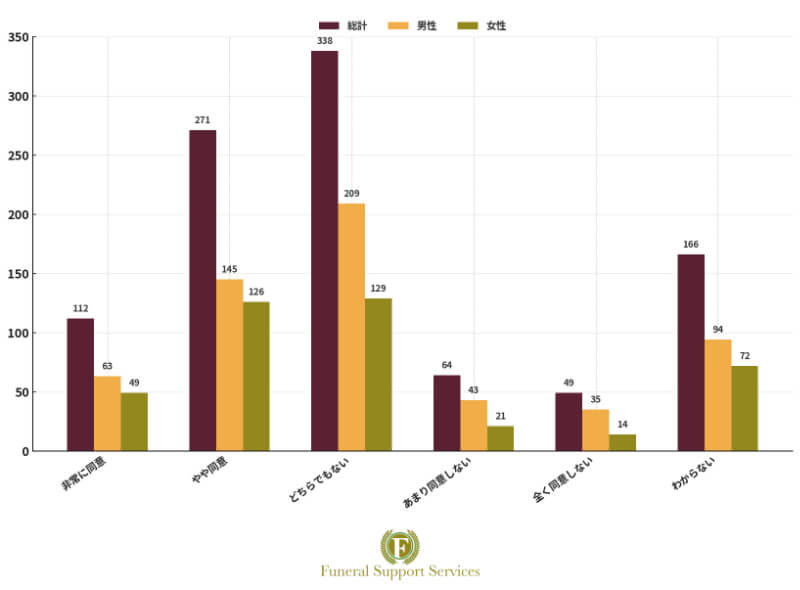

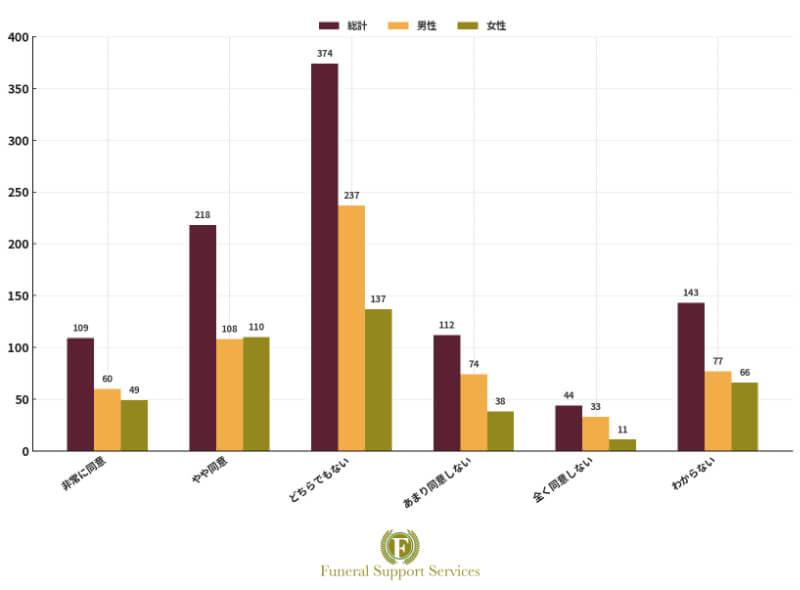

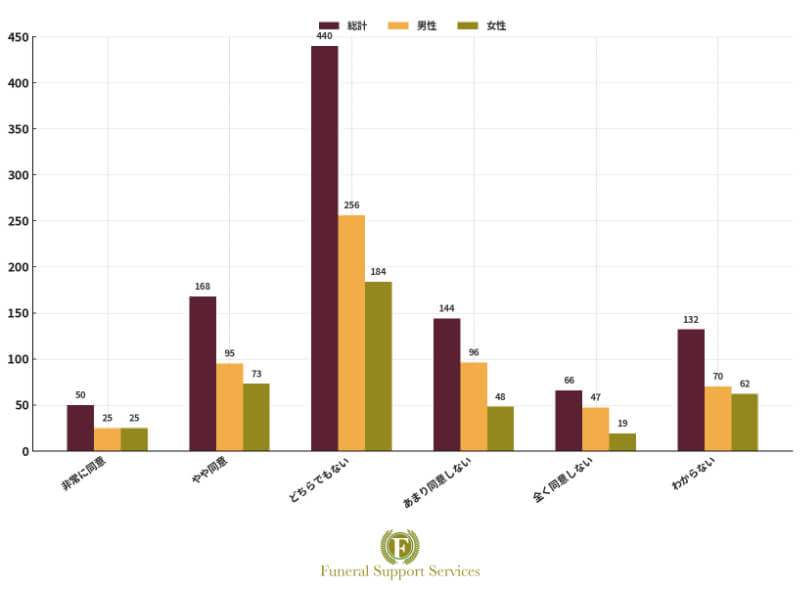

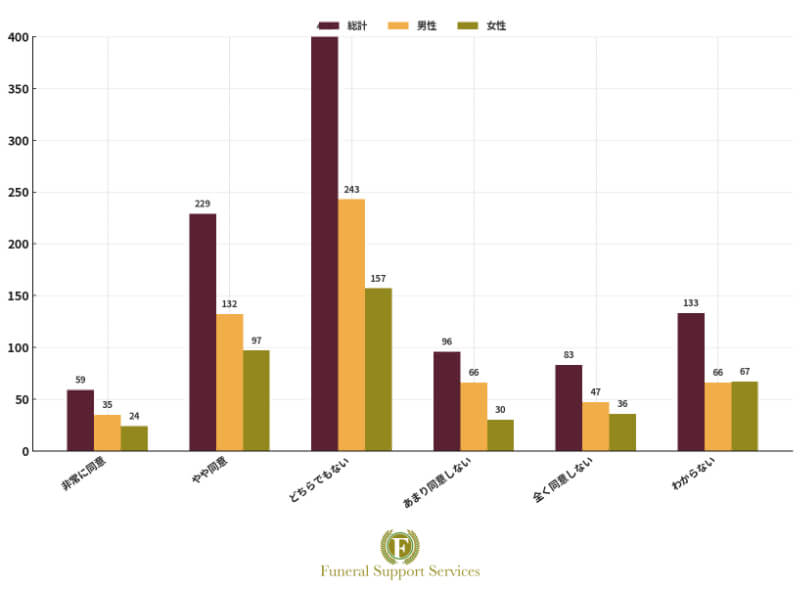

Q2-1 自らの孤独死(こどくし)に対して不安がある。

この項目では、回答が大きく分かれました。「非常に同意」(11.6%)と「やや同意」(24.9%)を合わせて36.5%が孤独死に対する不安を示しています。一方で、「あまり同意しない」(18.0%)と「全く同意しない」(13.5%)を合わせた否定的な回答も31.5%にのぼります。さらに、「どちらでもない」が21.9%、「わからない」が10.1%となっており、不安を感じている人が一定数いる一方で、中立または不安を感じていない人も多いことが分かります。

いくつかの選択肢において、目立った性別差が見られます。

- 女性は不安を感じる傾向が男性よりも高い

- 「やや同意」:女性 31.1%、男性 20.5%

- 「非常に同意」:女性 14.1%、男性 9.9%

- 一方で、男性は中立または強く否定する傾向が強い

- 「どちらでもない」:男性 24.3%、女性 18.5%

- 「全く同意しない」:男性 16.0%、女性 10.0%

なお、「あまり同意しない」および「わからない」については、性別による大きな差は確認されませんでした。

この結果からは、孤独死に対する感情的な向き合い方に性別差があることがうかがえます。女性は不安を感じる割合が高く、男性は中立または明確に否定する傾向が見られました。高齢期における孤独への意識や心構えに違いがある可能性があります。

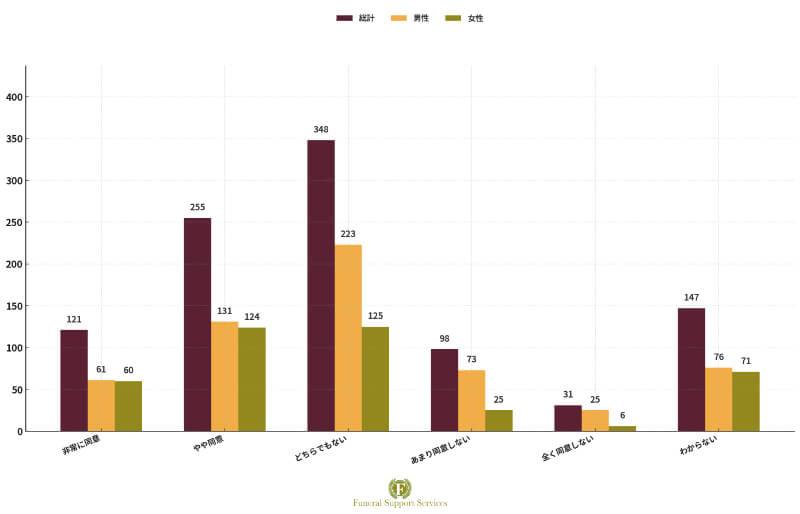

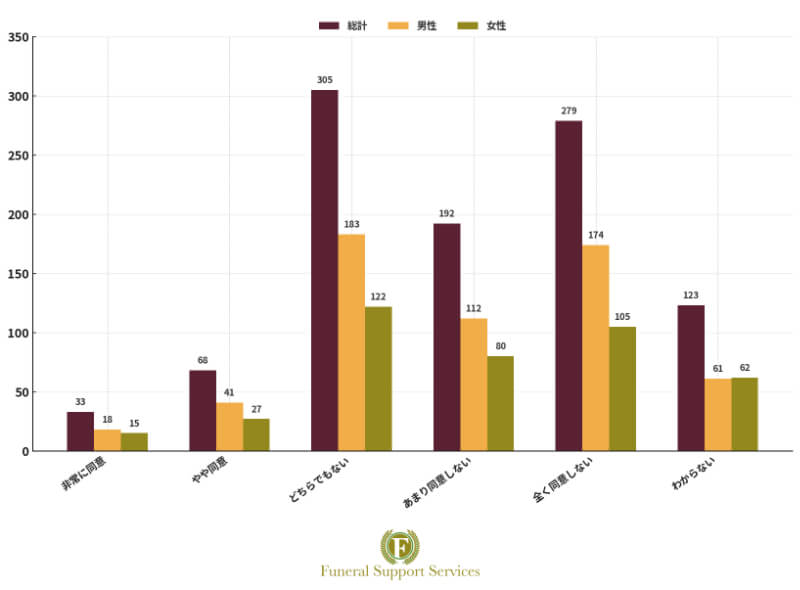

Q2-2 グリーフケア(喪失後のサポート)は、もっと一般的に利用できるべきだと思う。

グリーフケア(喪失後の心のサポート)の普及に対しては、一定の支持が見られます。賛成は合計で38.3%(「非常に同意」11.2%+「やや同意」27.1%)にのぼり、反対は11.3%にとどまります。一方で、「どちらでもない」が33.8%と最も多く、「わからない」と答えた人も16.6%いました。全体としては賛成の声がやや多いものの、中立または判断を保留する層も目立ちます。

1点だけ特に目立つ男女差が確認されました。

- 女性は「やや同意」と答える割合が男性よりも高いことがわかりました(女性 30.7%、男性 24.6%)。

グリーフケアの利用拡大については、全体的に前向きな意識が見られます。特に女性の方がやや賛成の傾向を示していますが、男女ともに概ね受け入れ姿勢がありつつも、多くの人が「どちらともいえない」という状態であることがうかがえます。

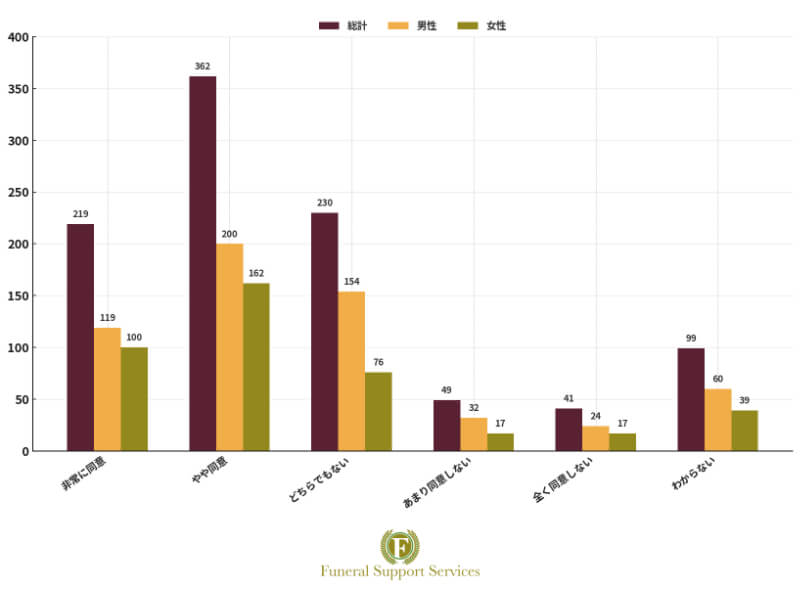

Q2-3 死後の手続きが明確であれば、安心感がある。

多くの人が、死後の手続きが明確であることに安心感を覚えると回答しています。賛成は合計58.1%(「非常に同意」21.9%、 「やや同意」36.2%)に達し、反対はわずか9.0%(「あまり同意しない」4.9%、 「全く同意しない」4.1%)にとどまります。「どちらでもない」は23.0%、「わからない」は9.9%でした。特に「やや同意」の割合が高く、全体として明確な手続きが安心材料となっていることがうかがえます。

男女差が特に見られたのは1項目のみでした。

- 男性は「どちらでもない(中立)」を選ぶ割合が女性より高く(男性 26.2%、女性 18.5%)なっています。

多くの人が、死後の手続きについて明確な計画があることで安心感を得られると考えています。男性はやや中立的な傾向を示すものの、全体としては明確さが精神的な安定につながるという認識が広く共有されているようです。

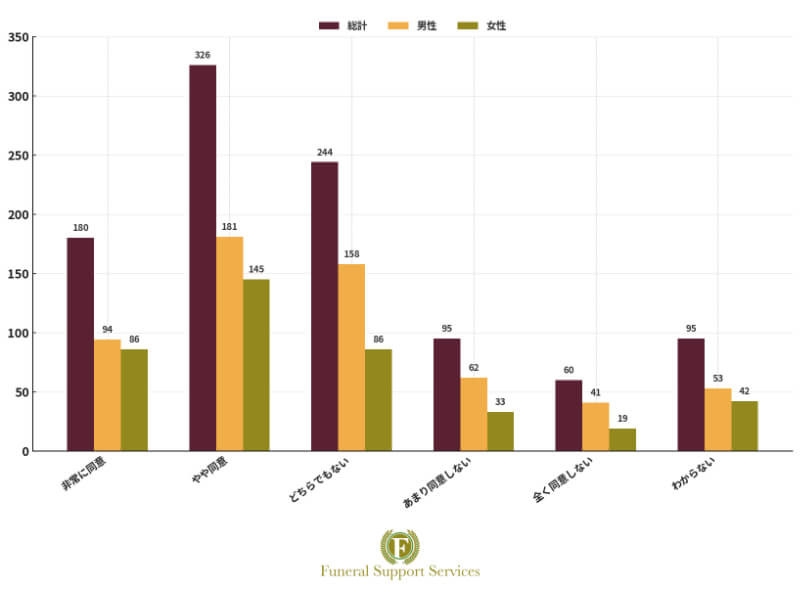

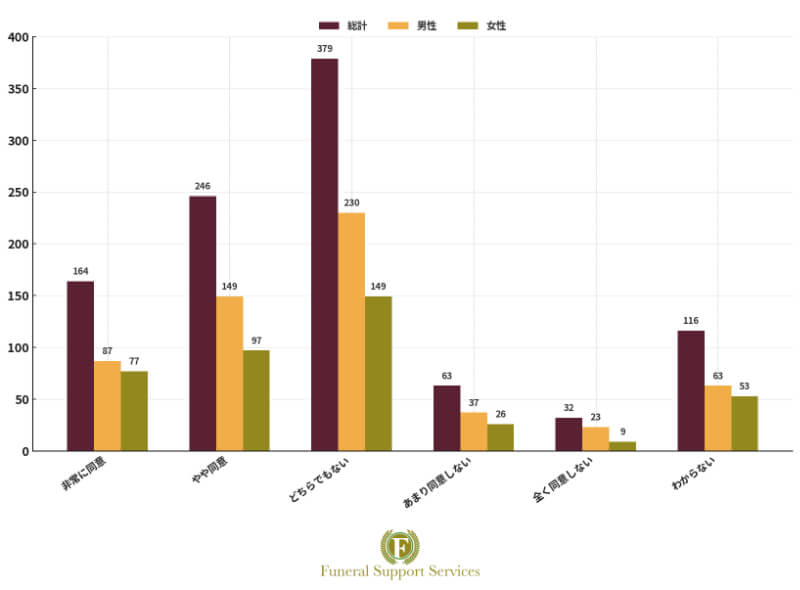

Q2-4 自分が亡くなった後に家族に負担がかかることが心配だ。

回答者の約半数が、死後に家族へ負担をかけることを懸念していると答えています。賛成は全体の50.6%(「非常に同意」18.0%、「やや同意」32.6%)にのぼり、反対は15.5%でした。「どちらでもない」は24.4%、「わからない」は9.5%となっています。家族への影響を気にする人が多い一方で、明確な立場を示さない層も少なくありません。

いくつかの項目で男女差が目立っています。

- 女性は全体として賛成の割合が高く(女性 56.2%、男性 46.7%)

- 特に「非常に同意」は女性の方が高い傾向(女性 20.9%、男性 16.0%)

- 一方で、男性は「どちらでもない(中立)」を選ぶ傾向が強い(男性 26.8%、女性 20.9%)

死後に家族へ負担をかけたくないという思いは広く共有されていますが、特に女性の方がその懸念を強く抱いている傾向が見られます。男性はやや中立的な立場をとる傾向があり、このテーマに対する関心や感情の向き合い方に性別による違いがうかがえます。

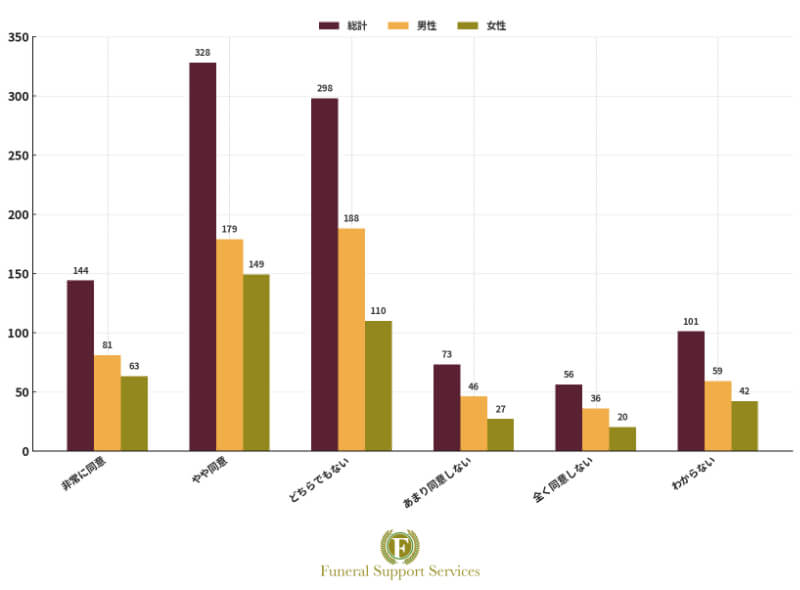

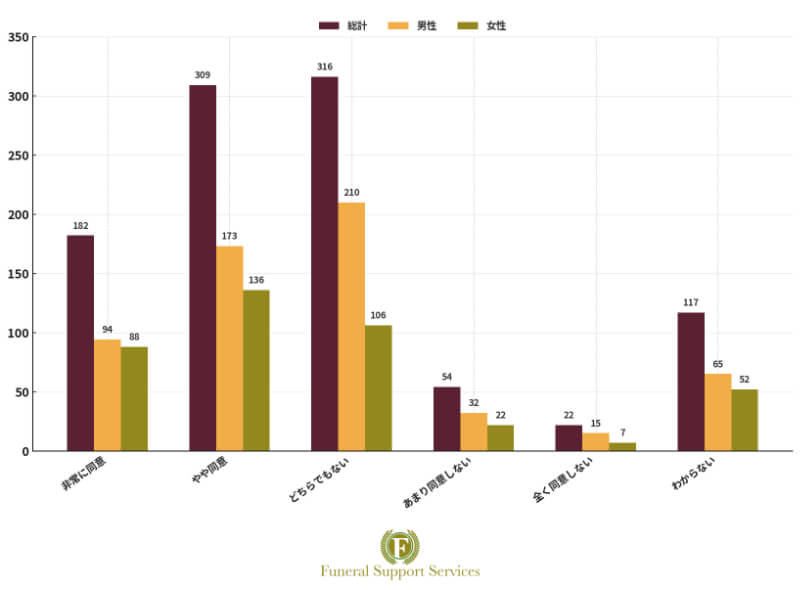

Q2-5 周囲の人の負担を減らすために、自分の希望を書き残したい。

約半数の回答者が、周囲への負担を軽減するために自分の希望を書き残したいと考えています。賛成は47.2%(「非常に同意」14.4%、 「やや同意」32.8%)、反対は12.9%でした。「どちらでもない」は29.8%、「わからない」は10.1%となっています。全体として、書き残すことへの支持が優勢ですが、中立的な立場の人も少なくありません。

すべての回答項目において、主な男女差は見られませんでした。男性と女性の意見はほぼ同様です。

希望を書き残すことへの関心は広く共有されており、性別にかかわらず多くの人が前向きに捉えています。一方で、判断を保留している層も一定数存在しており、さらなる情報提供やきっかけが意思決定を後押しする可能性があります。

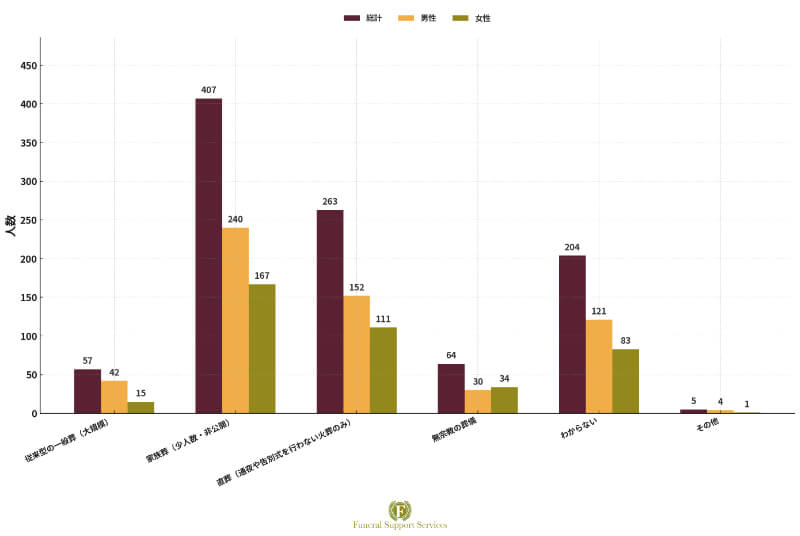

Q3 ご自身の希望に最も近い葬儀の形式を選んでください。

対象者:男性 589名、女性 411名

葬儀の形式について、はっきりとした傾向が見られました。最も多かったのは家族葬(40.7%)で、次いで直葬(通夜や告別式を行わない火葬のみ)が26.3%、「わからない」が20.4%でした。従来型の大規模な葬儀(5.7%)や無宗教の葬儀(6.4%)は少数派にとどまっています。総じて、小規模で私的な葬儀が主流であり、葬儀そのものを行わない選択肢を望む人も一定数存在します。一方で、判断を保留している層も少なくありません。

大きな男女差が見られたのは以下の2点です。

- 男性は従来型の一般葬を選ぶ割合が高い傾向(男性 7.1%、女性 3.7%)

- 女性は無宗教の葬儀を選ぶ割合が高い傾向(女性 8.3%、男性 5.1%)

大多数の人が、形式張らない小規模な葬儀を望んでおり、伝統的な儀式はあまり支持されていないことがわかります。性別による傾向としては、男性はやや伝統的な形式を好む傾向があり、女性は宗教色のない自由なスタイルに対する関心が高いと言えます。ただし、こうした違いは一部にとどまり、全体としてはシンプルな葬儀を望む傾向が男女共通で見られます。

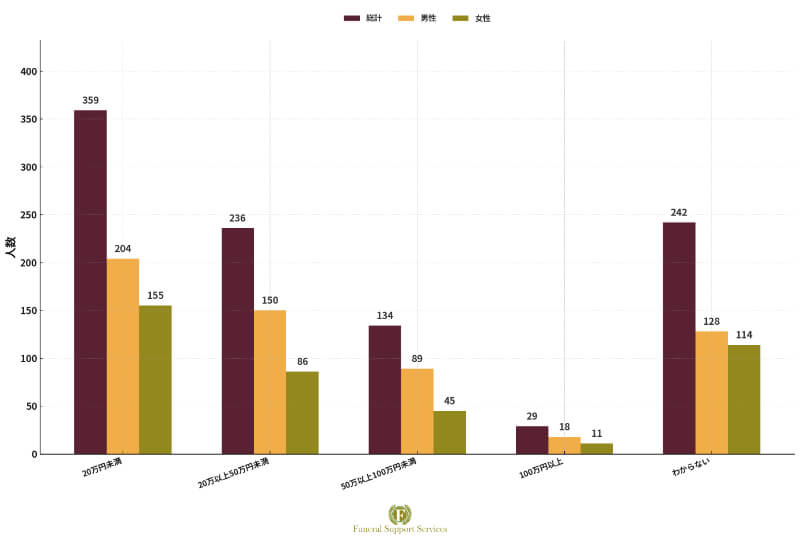

Q4 葬儀の総予算として、適切だと感じる金額帯を選んでください。

対象者:男性 589名、女性 411名

データからは、控えめな葬儀予算を適切と考える人が多いことがわかります。約36%が「20万円未満」を適切とし、23.6%が「20万〜50万円」を選んでいます。一方で、「50万〜100万円」は13.4%、「100万円以上」はわずか2.9%にとどまります。さらに注目すべきは、24.2%が「わからない」と答えており、適切な金額について明確なイメージを持っていない人も少なくありません。全体として、低〜中程度の予算を支持する傾向が見られます。

統計的に有意な性別差は1点のみで、女性のほうが「わからない」と答える割合が高い傾向が見られました(女性27.7%、男性21.7%)。他の選択肢においては、男女間に明確な差は見られませんでした。

多くの人が、葬儀費用はできるだけ抑えたいと考えており、高額な葬儀を希望する人はごく少数です。同時に、4人に1人が「適切な金額がわからない」と感じており、葬儀費用について具体的に考えたことがない人が一定数いることも明らかになりました。特に女性では、このような不確かさがやや強く表れています。

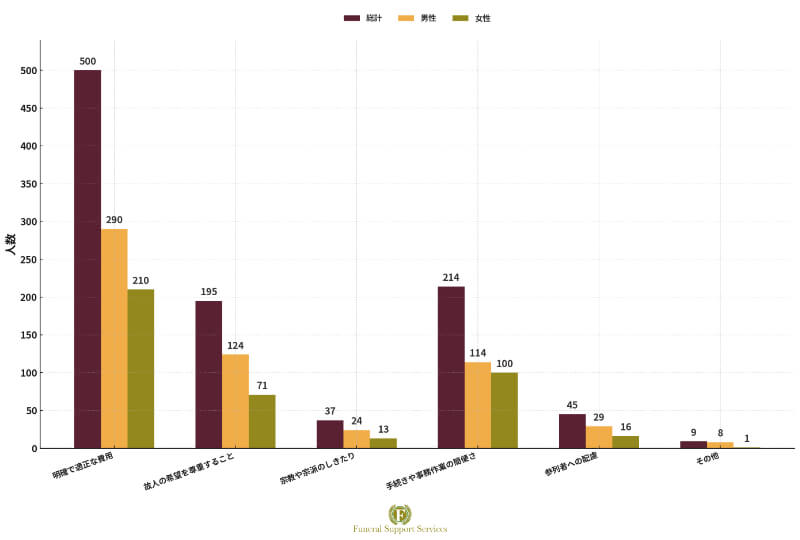

Q5 葬儀や死後手続きにおいて、あなたが最も重視する点は何ですか?

対象者:男性 589名、女性 411名

データによると、「明確で適正な費用」(50.0%)が最も重視されており、半数の回答者がこれを最優先項目として挙げています。次に多いのは「手続きや事務作業の簡便さ」(21.4%)と「故人の希望を尊重すること」(19.5%)でした。一方、「宗教的な慣習」や「参列者への配慮」を挙げた人は少数にとどまりました。全体として、費用面や手続きの簡素さといった実務的な要素が、葬儀や死後手続きで最も重視されていることが分かります。

すべての選択肢において、男性と女性の間に目立った差は見られませんでした。このことから、葬儀や死後手続きに関する優先順位は性別にかかわらず共通していると言えます。

葬儀や死後の手続きを考える際、多くの人にとって最も重要なのは儀式や宗教ではなく、残された人への負担を抑えるための「現実的な配慮」であることが示されました。費用や事務的な負担の軽減が最優先される傾向にあります。

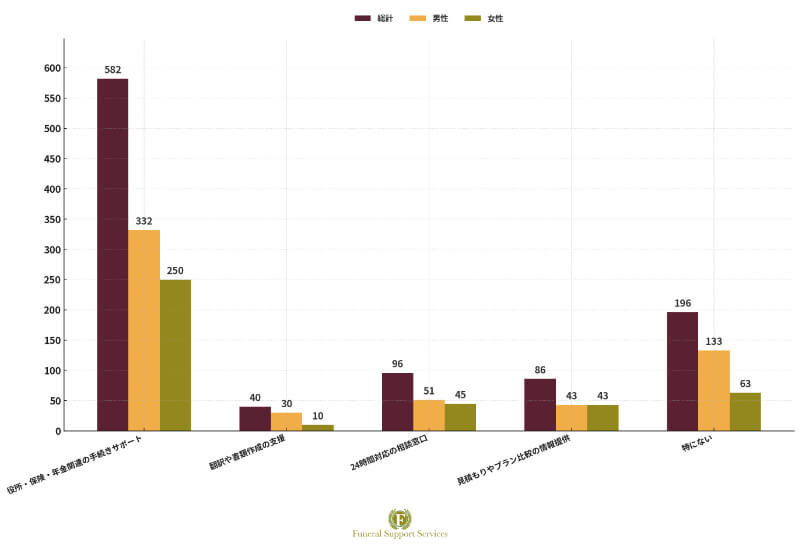

Q6 死後の行政手続きサポートで、最も必要だと思うものを選んでください。

対象者:男性 589名、女性 411名

最も多く選ばれたのは、役所・保険・年金関連の手続きサポートで、58.2%が必要だと答えています。他の選択肢は大きく下回り、24時間対応窓口(9.6%)、見積もりやプラン比較の情報提供(8.6%)、翻訳や書類作成支援(4.0%)となっています。また、19.6%は「特に必要ない」と答えました。全体として、公式な手続きに関する実務的なサポートへのニーズが圧倒的に高いことがわかります。

翻訳や書類作成のサポートを求める割合は、男性が5.1%、女性が2.4%と男性の方が高くなっています。また、「特に必要ない」と答えたのも男性の方が多く、男性22.6%、女性15.3%でした。他の項目については主な性差は見られませんでした。

死後の行政手続きは煩雑であるため、多くの人が何らかの支援を求めています。中でも役所関係の対応が最優先される一方、特に男性の一部には「支援は不要」と考える傾向も見られました。

Q7 さまざまな葬儀や供養方法などについて、あなたの考えに最も近いものを選んでください。

対象者:男性 589名、女性 411名

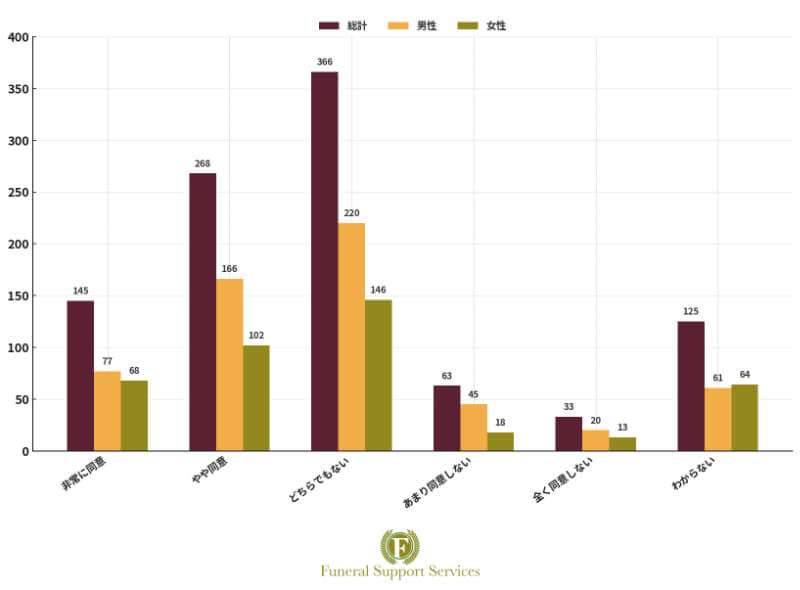

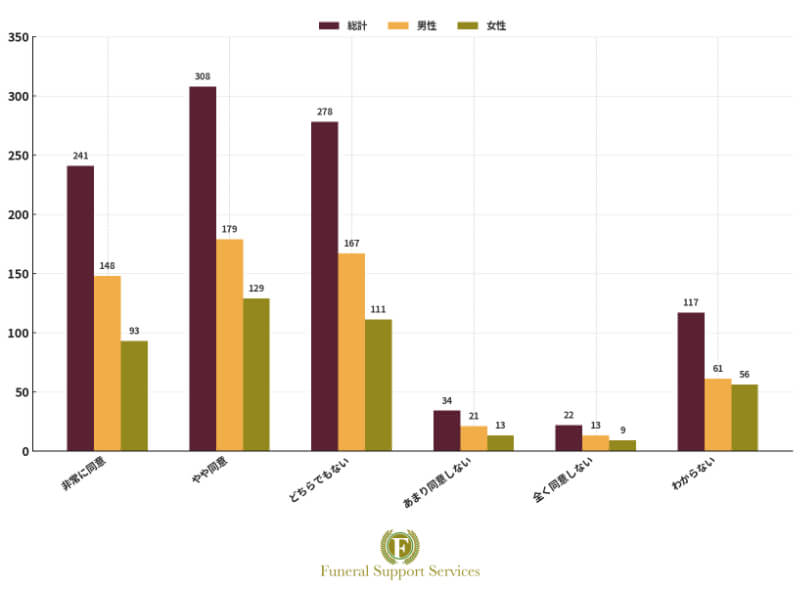

Q7-1 海洋散骨は、尊厳ある供養の方法だと思う。

回答は賛否が分かれる結果となりました。賛成(「非常に同意」+「やや同意」)は32.7%で、「どちらでもない」が最多の37.4%を占めました。「反対(あまり同意しない+全く同意しない)」は15.6%、わからないと答えた人は14.3%でした。全体として、慎重な受け止め方が多く、未定の人も多いのが特徴です。

女性は「やや同意」と答える割合が高く(女性 26.8%、男性 18.3%)、海洋散骨への受容度がやや高い傾向が見られます。反対に、男性は「どちらでもない」(男性 40.2%、女性 33.3%)や「全く同意しない」(男性 5.6%、女性 2.7%)を選ぶ割合が高く、慎重あるいは否定的な傾向がやや強いと言えます。その他の回答において性差は確認されませんでした。

海洋散骨は、強く支持されているわけではありませんが、明確に否定されているわけでもないようです。多くの人がまだ判断を保留している状態にあり、女性はやや肯定的、男性はやや慎重または否定的な傾向が見られます。

Q7-2 樹木葬は、環境にやさしい選択肢としてもっと普及すべきだと思う。

データは、樹木葬を環境に優しい選択肢として支持する傾向がややあることを示しています。賛成は合計で37.6%、反対は12.9%、中立は34.8%、わからないは14.7%でした。全体としてはやや肯定的な傾向がありますが、判断を保留する人も多く見られます。

女性の方が樹木葬を支持する傾向が強く、「非常に同意」は女性14.6%、男性10.4%、「やや同意」は女性30.2%、男性22.2%でした。一方で、男性は中立または否定的な回答を選ぶ傾向があり、「どちらでもない」は男性37.9%、女性30.4%、「あまり同意しない」は男性12.4%、女性6.1%、「全く同意しない」は男性4.2%、女性1.5%となっています。「わからない」については男女差は見られませんでした。

樹木葬に対して全体的には前向きな見方があるものの、強い支持は限られています。女性の方がこの環境配慮型の選択肢に対して好意的な傾向があり、男性はやや慎重または中立の姿勢を取っています。多くの人がまだ判断を下していないことから、さらなる認知促進の余地があると考えられます。

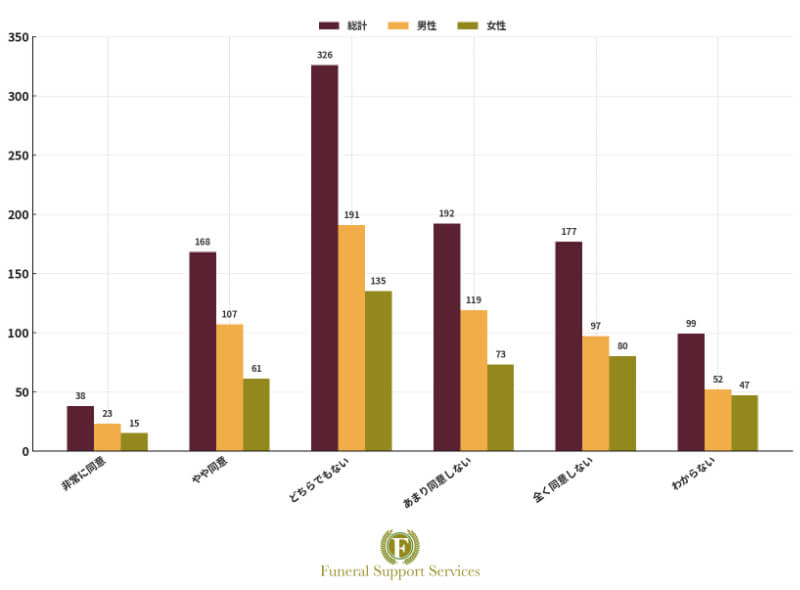

Q7-3 無宗教の葬儀は、日本でもより広く受け入れられるべきだと思う。

無宗教の葬儀に対する受容については、およそ半数(「非常に同意」18.2%、「やや同意」30.9%)が賛成しています。一方で、中立は31.6%、反対は7.6%、わからないは11.7%と、賛成が多数派ではあるものの、中立や未定の層も大きく存在しています。

性差においては、特に目立つ点が2つありました。女性の方が「非常に同意」と答える割合が高く(女性 21.4%、男性 16.0%)、一方で男性は「どちらでもない(中立)」と答える割合が高くなっています(男性 35.7%、女性 25.8%)。

無宗教の葬儀はまだ主流とは言えませんが、特に女性を中心に前向きな評価が広がりつつあります。中立や未定の層が多いことから、無宗教葬に関する理解や情報提供が進めば、受容の広がりが期待されます。

Q7-4 直葬(通夜や告別式を行わない火葬のみの葬儀)は、冷たく感じる。

データは、直葬を「冷たく感じる」と考える人が多数派ではないことを示しています。賛成は20.6%にとどまり、反対が36.9%と上回っています。最も多い回答は「どちらでもない」の32.6%で、9.9%が「わからない」と答えています。全体として、直葬に対する否定的な感情は限定的で、「冷たい」という印象は一般的ではないようです。

この質問項目では、男女間で主な差は見られませんでした。直葬に対する認識は、性別にかかわらず概ね似た傾向が示されています。

通夜や告別式を省略する直葬について、一部の人が「冷たい」と感じているものの、それ以上に「そうは思わない」という声が多く、全体としては受け入れの傾向が見られます。伝統的儀礼にとらわれない、合理的な選択としての直葬が徐々に理解され始めていることがうかがえます。

Q7-5 オンラインでの葬儀や追悼サービスは、対面式の代わりとして適切だと思う。

データは、オンライン葬儀を対面式の完全な代替として積極的に支持する人が少ないことを示しています。賛成は21.8%(「非常に同意」5.0%+「やや同意」16.8%)にとどまり、「どちらでもない」が最多で44.0%、反対は21.0%(「あまり同意しない」14.4%+「全く同意しない」6.6%)でした。「わからない」と回答した人も13.2%おり、全体として慎重または判断保留の傾向が強く見られます。

主な男女差として、男性は女性よりも反対する傾向が強いことが示されています。「あまり同意しない」は男性16.3%、女性11.7%、「全く同意しない」は男性8.0%、女性4.6%でした。

多くの人が、オンライン葬儀を対面の葬儀と同等とみなすことに対して慎重です。一定の支持はあるものの、中立層の多さからは、文化的にも感情的にも広く受け入れられるには至っていない現状がうかがえます。状況によっては有効な手段と認識されている可能性はあるものの、現時点では主流として定着することはなさそうです。

Q7-6 日本国内でも土葬を選べるようにすべきだと思う。

日本での土葬を認めることについて、反対意見が多数を占めています。反対は合計で47.1%、賛成はわずか10.1%にとどまりました。最も多かった単一の回答は「どちらでもない」の30.5%、さらに12.3%は「わからない」と答えています。全体として、支持は少なく、反対と中立・未定層が大きい構図となっています。

主な性差は1点のみ確認されており、「わからない」と答える割合は女性が男性よりも高く、女性の15.1%に対し男性は10.4%でした。

日本では火葬が文化的な標準であり、土葬は一般的ではありません。今回のデータは、現時点で土葬を再び一般的な選択肢として認めることへの支持が非常に小さいことを示しています。抵抗感と不確実性が強く、制度や文化の大きな変化には慎重な姿勢がうかがえます。

Q7-7 尊厳死や安楽死は合法化されるべきだと思う。

尊厳死や安楽死の合法化については、慎重ながらも賛成寄りの意見が多数派となっています。賛成は合計41.0%(「非常に同意」16.4%、 「やや同意」24.6%)、中立は37.9%、反対は9.5%、そして「わからない」と回答した人は11.6%でした。全体としては支持の傾向が見られるものの、多くの人が中立または判断保留の姿勢を示しています。

すべての選択肢において、男女間で大きな差は見られませんでした。尊厳死や安楽死の合法化に対する意見は、性別による傾向の違いがほとんど見られません。

尊厳死や安楽死は日本において依然として繊細で議論の余地があるテーマですが、データからは慎重な受け入れの兆しがうかがえます。強い反対は少なく、多くの人が中立または模索中であることから、社会的な議論の土壌は整いつつあると言えるかもしれません。

Q7-8 日本人が海外で亡くなった場合、遺体の本国送還は重要だと思う。

本国送還に関する意見で最も多かったのは「どちらでもない」の36.6%でした。賛成は合計で41.3%(「非常に同意」14.5%+「やや同意」26.8%)と一定の支持が見られる一方、反対は9.6%、そして「わからない」は12.5%となっています。全体としては一定の共感があるものの、中立や判断保留の層も大きく存在しています。

主な性別が見られたのは「わからない」という項目のみで、女性の方がこの選択をする傾向が高く(女性 約15.6% 対 男性 約10.4%)、他の回答項目では男女差は確認されませんでした。

本国送還に一定の理解や共感はあるものの、強い意見を持つ人は少ないようです。文化的背景や手続きの複雑さ、あるいは現代のグローバルな生活スタイルが影響し、多くの人が中立や判断保留の立場を取っている可能性があります。

Q7-9 日本で外国人が亡くなった場合、その人の出身国の風習も取り入れるべきだと思う。

この設問に対しては、「どちらでもない」を選んだ人が最も多く、全体の40.0%を占めました。賛成は合計で28.8%(「非常に同意」5.9%+「やや同意」22.9%)、反対は合計17.9%、そして「わからない」は13.3%となっています。外国人の風習を取り入れることに一定の賛同は見られるものの、中立および未定の層も大きいのが特徴です。

主な性別差が一つあり、「わからない」を選ぶ割合が女性の方が高く(女性 約16.3%、男性 約11.2%)なっています。その他の回答(賛成・中立・反対)については、男女間で有意な差は見られませんでした。

外国人の風習を尊重するという考え方には一定の理解があるものの、多くの人にとってはまだ明確な判断がつきにくいテーマであることがうかがえます。文化的配慮の必要性は認識されつつも、具体的にどう対応すべきかについての理解が浸透していない可能性があります。

Q7-10 長距離で遺体を移送する場合、防腐処置(エンバーミング)は必要だと思う。

遺体を長距離移送する際に防腐処置(エンバーミング)が必要だと考える人は多く、賛成が全体の54.9%(「非常に同意」24.1%+「やや同意」30.8%)を占めました。中立は27.8%、反対はわずか5.6%、そして「わからない」は11.7%でした。全体として、反対意見は非常に少なく、賛成または中立が大多数を占めています。

大きな性別差が確認されたのは1点のみで、「非常に同意」を選んだ割合が男性の方がやや高い結果となりました(男性25.1%、女性22.6%)。

長距離移送における防腐処置については、実用性や衛生面への理解が背景にあり、多くの人が必要性を認識していると考えられます。反対が少なく、ほとんどが賛成または中立という結果は、このテーマに対する社会的な合意があることを示しているとも言えます。

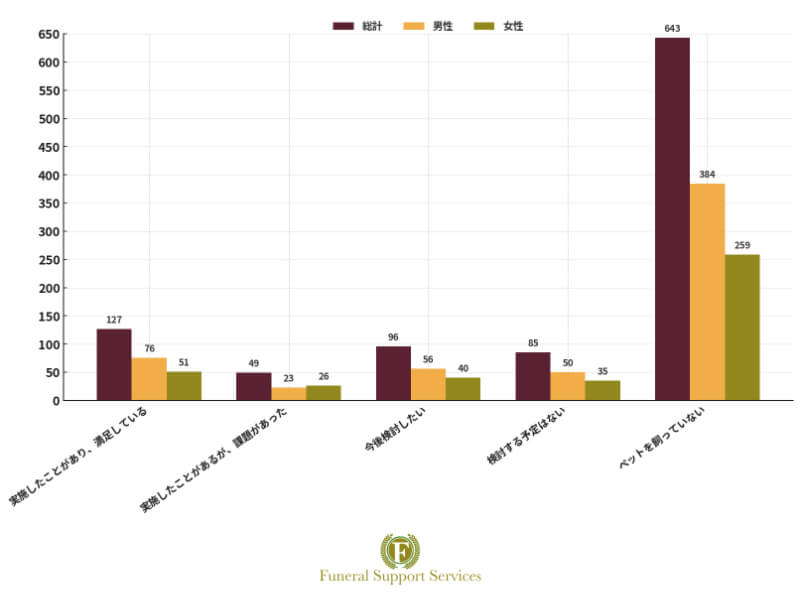

Q8 プロによるペットの葬儀・供養についての経験を教えてください。

対象者:男性 589名、女性 411名

ペットを飼っていない人が64.3%と多数を占めました。ペット葬儀を経験した人の中では、「実施して満足した」が12.7%と最も多く、「課題があった」が4.9%、「今後検討したい」が9.6%、「検討しない」が8.5%でした。全体として、プロによるペット葬儀の利用は少数派ながら、満足度の高い経験が多い傾向が見られます。

すべての回答項目において、性別による主な差は見られませんでした。男女ともに回答傾向は類似しています。

プロによるペット葬儀はまだ一般的とは言えませんが、実際に利用した人の多くは満足していることがわかります。ペットを飼っていない人が多いことも、全体の利用率が低めである要因と考えられます。性別による差が見られないことから、ペット葬儀に対する考え方は、性別よりもペットの有無や個人の価値観に依存している可能性があります。

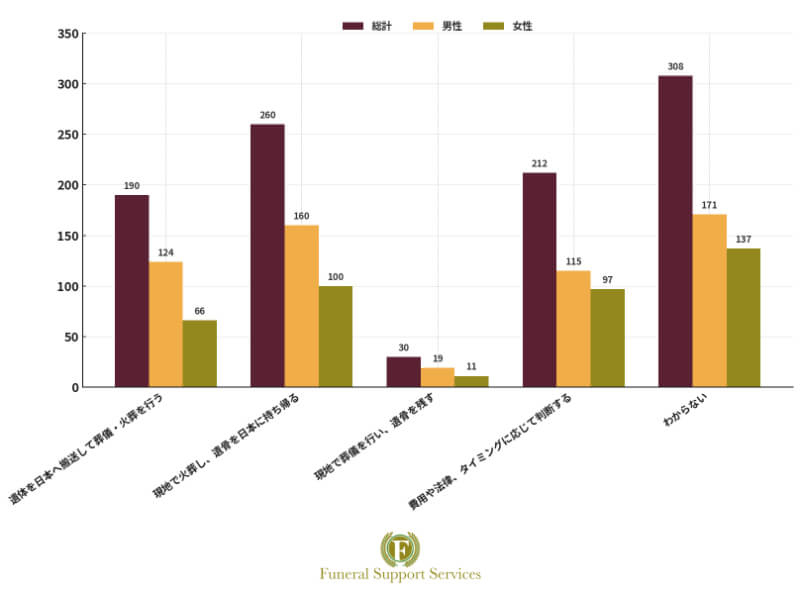

Q9 日本人が海外で亡くなった場合、どのような対応が最もふさわしいと思いますか?

対象者:男性 589名、女性 411名

最も多かったのは「わからない」(30.8%)で、具体的な選択肢では「現地で火葬し、遺骨を日本に持ち帰る」(26.0%)が最多でした。次いで「費用や法律・タイミングに応じて判断する」(21.2%)、「遺体を日本へ搬送して葬儀・火葬を行う」(19.0%)が続きます。一方で、「現地に遺骨を残す」という選択はごく少数(3.0%)でした。全体としては、遺骨や遺体を日本へ戻す意向、あるいは柔軟な対応を支持する傾向がありますが、明確な意見のない層も多く見られます。

5つの選択肢すべてにおいて、男女間で大きな差は確認されませんでした。男性と女性の回答傾向はおおむね一致しており、性別による顕著な違いは見られません。

海外で日本人が亡くなった場合の対応については、「遺骨または遺体を日本に戻す」という意識が比較的強い一方で、多くの人が明確な意見をもたないことがうかがえます。法的・手続き的な知識の不足や経験のなさが、この背景にある可能性があります。

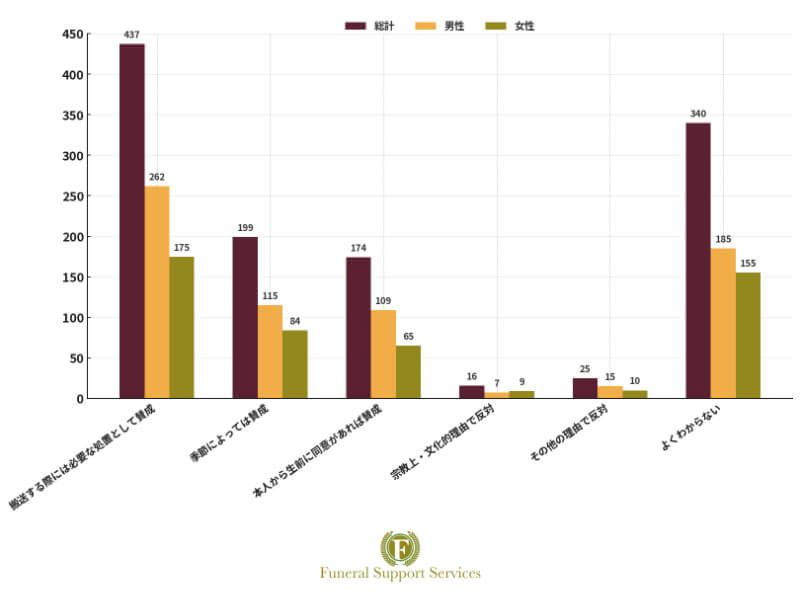

Q10 防腐処置(エンバーミング)について、あなたの意見として当てはまるものを選んでください。

対象者:男性 589名、女性 411名

データは、実務的な理由から防腐処置(エンバーミング)を受け入れる回答が多いことを示しています。「搬送時には必要」と考える人が43.7%で最多、次いで「夏場など季節によって必要」(19.9%)、「生前同意があれば実施可」(17.4%)が続きます。一方で、「よくわからない」と答えた人も34.0%と多く、宗教的・文化的理由による反対(約1.6%)やその他の理由による反対(約2.5%)はごく少数にとどまります。全体としては受け入れが大勢を占めますが、理解や判断に迷う層も少なくありません。

性別による差として、「わからない」と回答する割合が女性の方が高いことがわかりました(女性 約37.7%、男性 約31.4%)。それ以外の回答項目については、男女間で大きな違いは見られませんでした。

防腐処置については、特に遺体搬送時の必要性から支持する声が多く、条件付きでの支持(季節や生前同意)も一定数見られます。明確に反対する意見は非常に少数派であり、全体として実用的な対応として受け入れられていることが伺えます。ただし、「よくわからない」という回答が多く、特に女性の間でその傾向が強いため、防腐処置の目的や内容についての理解が社会全体でまだ浸透していない可能性もあります。今後の啓発や情報提供が求められる分野といえるでしょう。

本調査(有効回答者:100人)

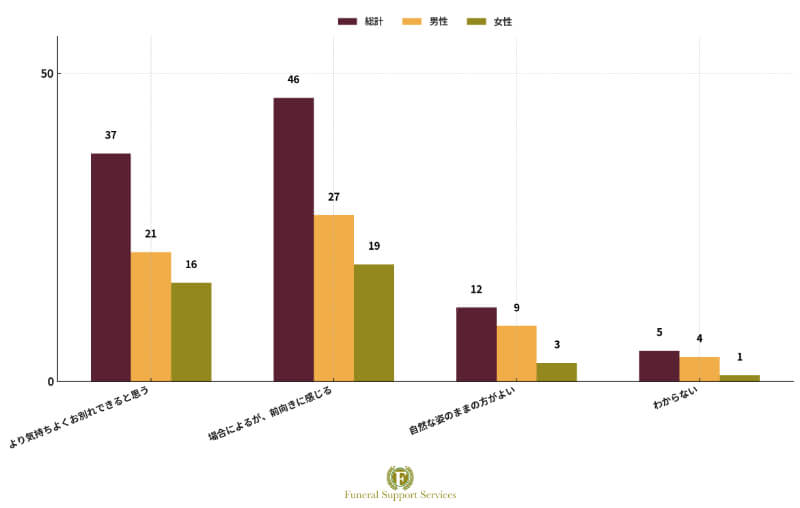

Q1 死後の処置によって故人が生前のように安らかな表情になるとしたら、より安心して見送れると思いますか?

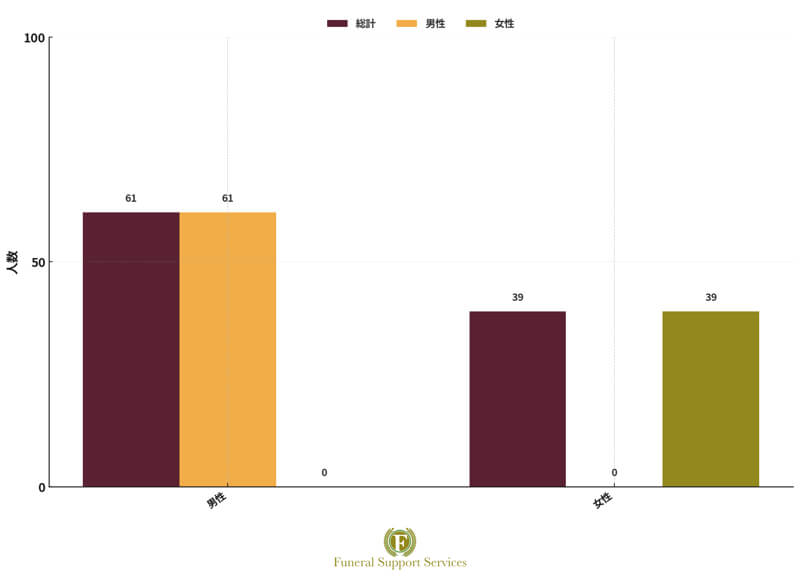

対象者:男性 61名、女性 39名

データは、多くの回答者が「前向きに感じる」または「条件付きで前向きに感じる」と答えており、死後処置によって故人が安らかで生前のように見えることが、お別れの助けになると考えている様子がうかがえます。「場合によるが前向きに感じる」が46%、「より気持ちよくお別れできると思う」が37%で、合わせて8割以上がポジティブな傾向を示しました。「自然な姿のままがよい」とする回答は12%にとどまり、「わからない」は5%でした。条件付きの受容が最多であり、自然な状態を好む意見は少数派です。

男女間での回答分布に大きな差は見られませんでした。すべての選択肢において、男性と女性の傾向はおおむね同様であり、性別によって意見の偏りが生じているとは言えません。

エンバーミングに対する受け止め方は繊細なテーマですが、季節的使用を前向きに捉えている層においては、見た目が安らかであることが感情面でのサポートになると考える人が多いことが分かります。「自然な姿」よりも「穏やかな見送りの場面」を重視する傾向が見られ、死後処置の視覚的な側面が意識されているといえるでしょう。

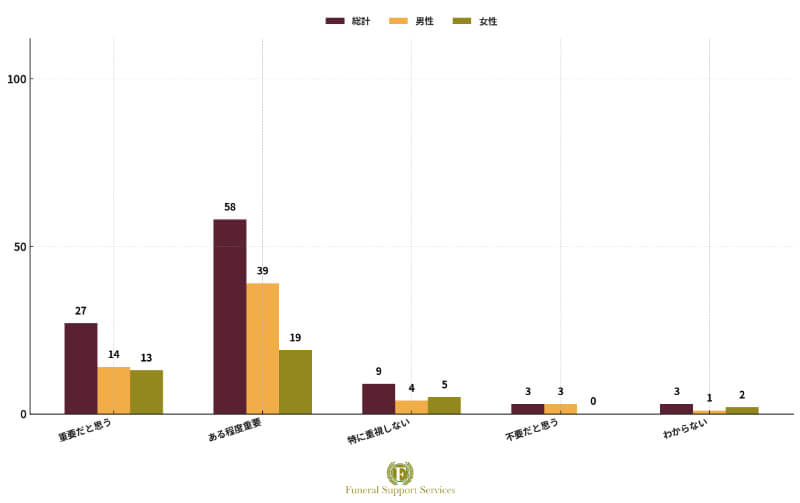

Q2 葬儀の役割として、故人の外見を整えることは重要だと思いますか?

対象者:男性 61名、女性 39名

故人の外見を整えることを重要だと考える人が大多数を占めました。「非常にそう思う」が27%、「ややそう思う」が58%で、合わせて85%が肯定的な意見を示しています。一方で、「あまりそう思わない」9%、「不要だと思う」3%、「わからない」3%と、否定的または判断を保留している回答は少数にとどまります。

この設問では、男女間に主な差は見られませんでした。両者とも高い割合で肯定的に捉えており、性別によらず共通の認識があることが示唆されます。

多くの人にとって、故人を安らかな姿で見送ることは、儀礼的な意味だけでなく心の区切りにもつながる大切な要素と考えられています。整えられた外見は、尊厳と敬意を表すと同時に、遺族にとって癒しや安心感をもたらす手段ともなり得るでしょう。

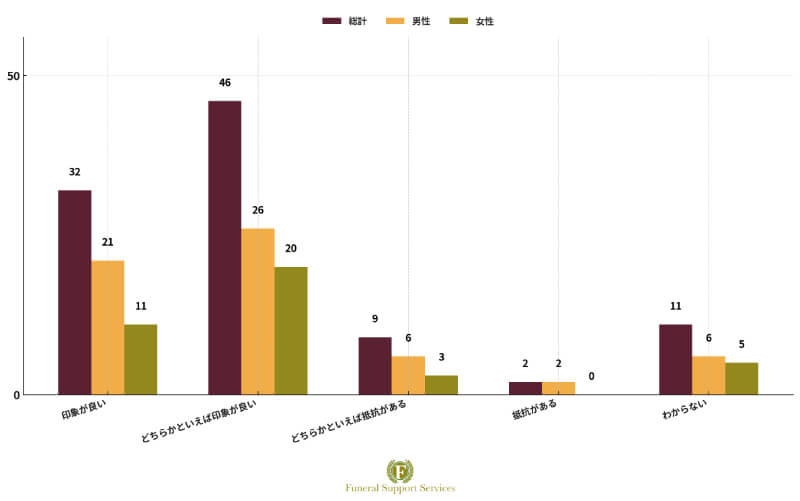

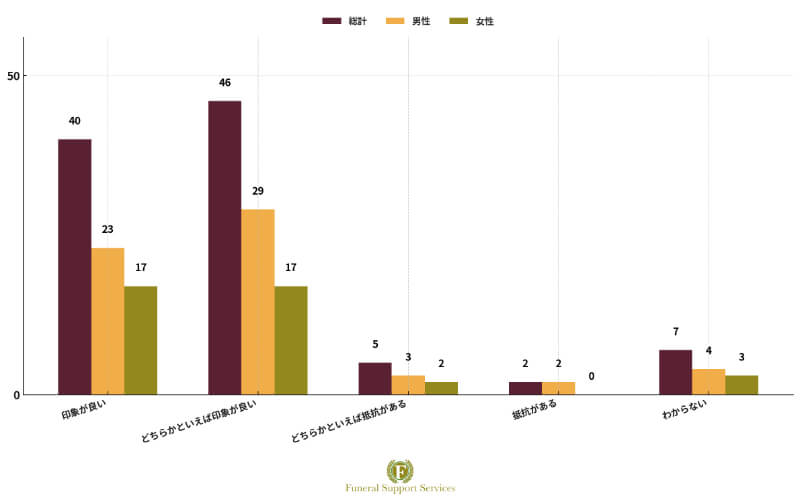

Q3-1 現在エンバーミングに対するあなたの印象を教えてください。

対象者:男性 61名、女性 39名

Q3-1 現在エンバーミングに対するあなたの印象を教えてください。

データは、エンバーミングに対する印象が概ね好意的であることを示しています。「印象が良い」が32%、「どちらかといえば印象が良い」が46%で、全体の約78%が肯定的またはやや肯定的な見方を示しています。抵抗感を抱いている人(「少し抵抗がある」「強い抵抗がある」)は約11%、また「わからない」と答えた人も約11%にとどまっています。全体としては、好意的な受け止めが主流であり、拒否感は少ないようです。

性別による大きな違いは確認されていません。5つの選択肢全体の分布は男女で大きく変わらず、たとえば「どちらかといえば印象が良い」と答えた割合は、男性が42.6%、女性が51.3%と大きな開きはありません。

この結果は、事前調査でエンバーミングに前向きと見られた人に絞っていることもあり、対象者の多くがすでに受け入れの素地を持っていることを反映しています。ある程度の知識や経験があることで、抵抗感が薄れ、肯定的な印象に繋がっていると考えられます。今後、より広い層に理解を広げるためには、こうした好意的な受け止めを基盤とした情報提供やサービス展開が有効といえるでしょう。

Q3-2 エンバーミングによって顔色や表情が自然で穏やかになるとしたら、エンバーミングに対してどう感じますか?

データによると、顔色や表情が自然で穏やかに見えるのであれば、エンバーミングに対して肯定的に感じる人が多数派です。「印象が良い」と回答した人が40%、「どちらかといえば印象が良い」が46%で、肯定的な回答が合計86%にのぼりました。抵抗感を示した人は約7%、わからないと答えた人も約7%にとどまりました。結果として、自然で穏やかな外見になると伝えることで、受け入れやすさが大きく向上することが示唆されます。

この設問では、男性と女性の間に主な差は見られませんでした。「印象が良い」「どちらかといえば良い」と回答した割合は両性別でほぼ同等であり、性別によって意見の傾向が変わるとは言えません。

エンバーミングに対する印象は、処置の目的や結果の伝え方によって変化しうることが明らかになりました。特に「自然で安らかな外見になる」という説明が加わることで、肯定的な反応が大幅に増加する傾向が見られます。今後、死後ケアに関する啓発を進める際には、視覚的な例やわかりやすい説明が重要な役割を果たすと考えられます。

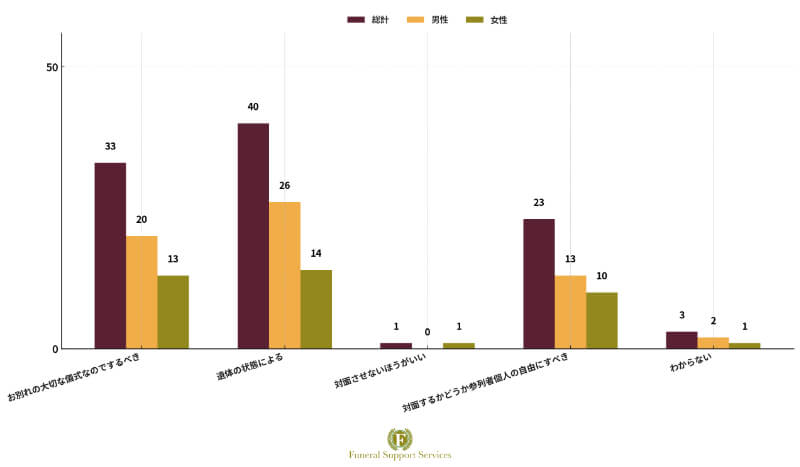

Q4 葬儀における「故人との対面(お顔を拝見すること)」について、あなたの考えに最も近いものはどれですか?

対象者:男性 61名、女性 39名

回答傾向は、遺体の状態によって判断すべきとする意見が40%で最多となり、次いで「お別れの大切な儀式なので行うべき」と考える人が33%でした。この2つを合わせると、約7割以上が対面を肯定または条件付きで肯定する立場です。一方で、「見たくない」とする回答はわずか1%にとどまり、「参列者の判断に任せるべき」が23%、「わからない」が3%でした。全体としては、故人との対面に前向きな傾向がうかがえます。

男女間の差については、いずれの回答項目でも大きな違いは確認されませんでした。回答の分布は男女でほぼ同様であり、性別による傾向の違いは特に見られません。

この質問からは、葬儀の場での故人との対面が重要である、または状況次第で必要だと考える人が多いことが明らかになりました。「見たくない」という強い否定意見はごくわずかであり、多くの人が故人の姿を目にすることを、別れのプロセスの一部として受け入れている様子がうかがえます。また、「参列者ごとの判断に委ねるべき」とする柔軟な姿勢も一定数存在し、個々の価値観を尊重する傾向もうかがえます。

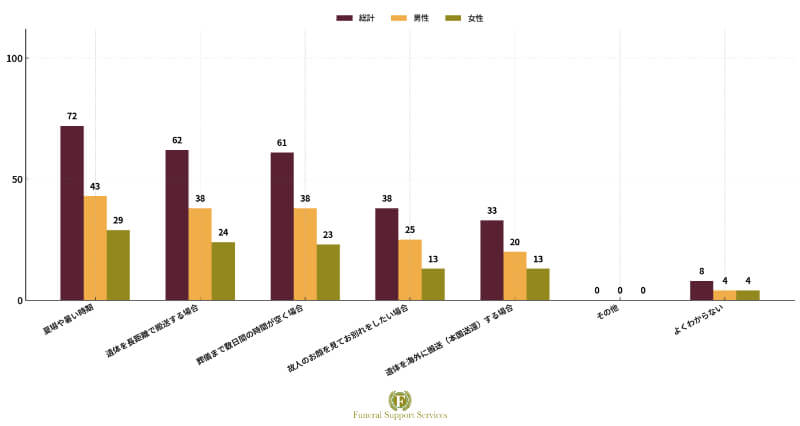

Q5 どのような状況で、防腐処置(エンバーミング)が特に必要だと思いますか?(複数回答可)

対象者:男性 61名、女性 39名

防腐処置が必要とされる状況としては、実務的・環境的な理由が多く挙げられました。最も多かったのは「夏場や暑い時期」(72%)で、次いで「遺体を長距離で搬送する場合」(62%)、「葬儀まで数日間の時間が空く場合」(61%)と続きます。感情的・文化的な理由も一定数見られ、「故人のお顔を見てお別れをしたい場合」(38%)、「遺体を海外に搬送(本国送還)する場合」(33%)が挙げられました。「わからない」と答えた人は8%と少数にとどまっており、大半は明確な意見を持っていることがわかります。

すべての選択肢において、男性と女性の間に主な差は見られませんでした。各項目の回答割合は男女ともにほぼ同じであり、性別による違いは特に示されていません。

防腐処置が必要とされる状況は、暑さや長距離搬送、時間的な猶予といった実務的な要因が中心です。一方で、顔を見ての別れや海外搬送といった感情的・文化的要素も重要視されており、全体的に実用性と人間的な配慮の両面から捉えられていることがわかります。「わからない」とする人が少ない点からも、多くの人が具体的な判断基準を持っていると考えられます。

まとめ

本調査からは、日本において終活の重要性に対する意識が高まりつつある一方で、「何から始めればよいか分からない」と感じている人が非常に多いことが明らかになりました。遺言書の作成やエンディングノートの記入、葬儀の希望整理、死後の事務手続きなど、具体的な行動をためらう背景には「明確な手順が分からない」という共通の課題が見られます。

「必要性は感じているが、まだ何もしていない」という回答も多く、そもそも何をすればよいのか分からないという人も少なくありません。これは「やらない」のではなく「分からないから進めない」状態であり、一般的なアドバイスよりも、チェックリストや連絡先ガイド、費用の目安といった具体的なツールの方が有効であることを示唆しています。

また、性別による傾向も見られ、男性は「やるべきことは分かっているが未実行」、女性は「手順自体が分からない」と回答する傾向があり、個々の状況に合わせた支援が必要です。

さらに、価値観の変化も見受けられました。華美な儀式よりもシンプルな葬儀を希望する人が多く、直葬や樹木葬、無宗教形式といった選択肢にも関心が高まっています。最も重視されているのは、心の平穏、費用の公平性、そして家族への負担を減らすことです。

FSSでは、葬儀を専門とする企業として、日本の人々がこれらの問題についてどのように考え、感じているのかをより深く理解することを目的に本調査を実施しました。この結果が、少しでも多くの方にとって、無理なく一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

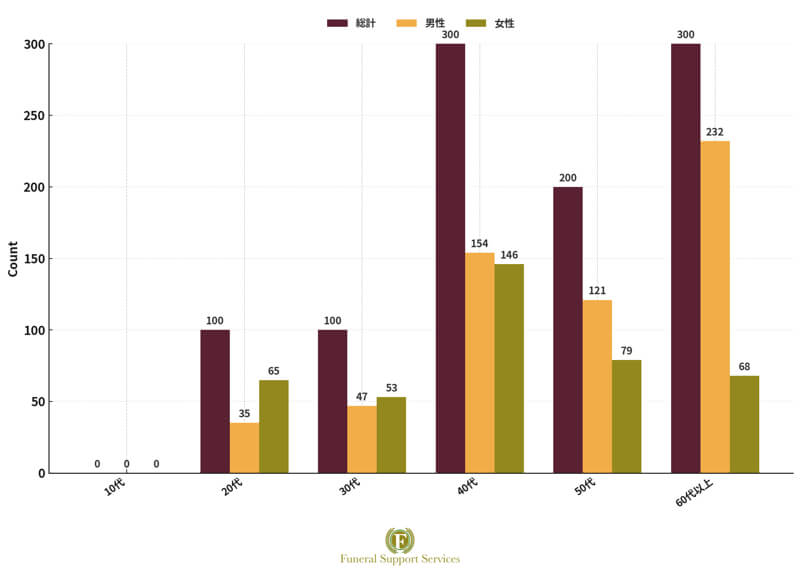

回答者の統計

スクリーニング調査

年代

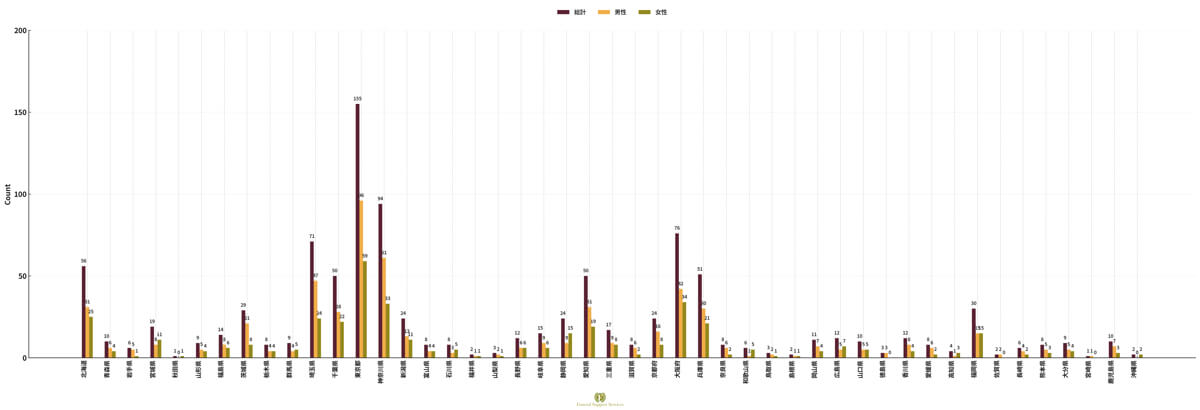

都道府県

性別

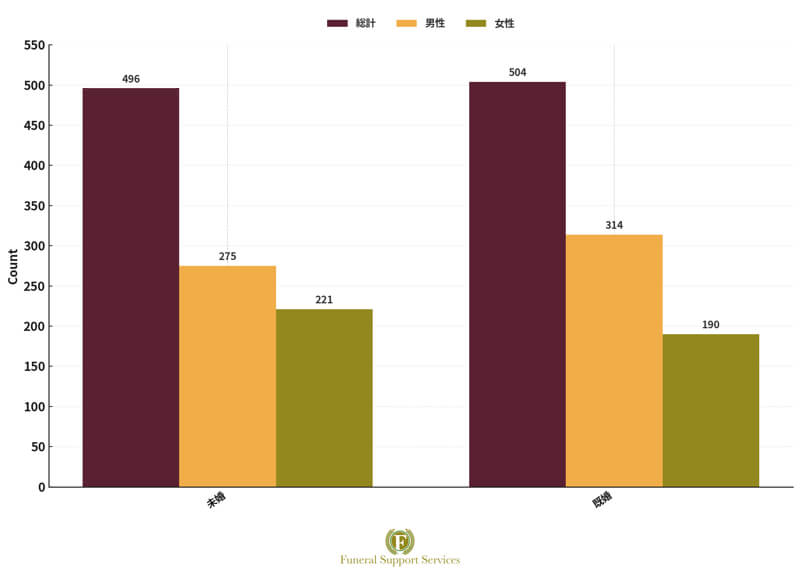

結婚

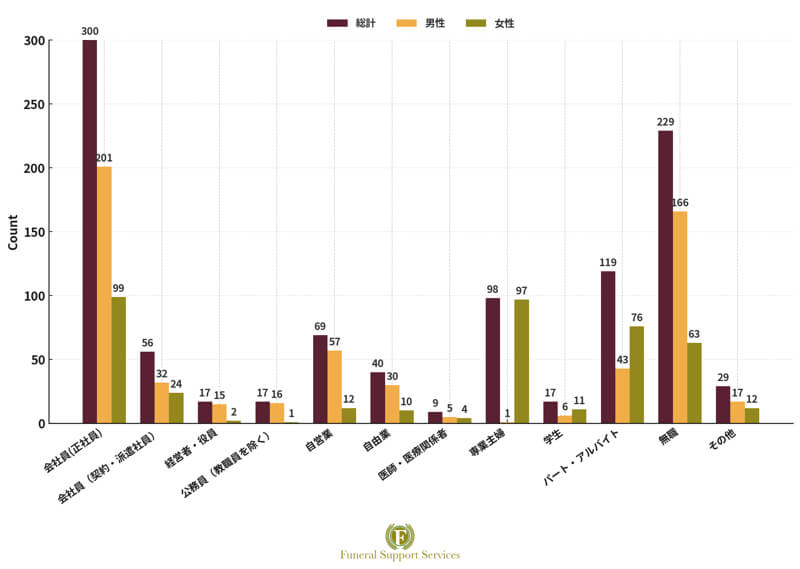

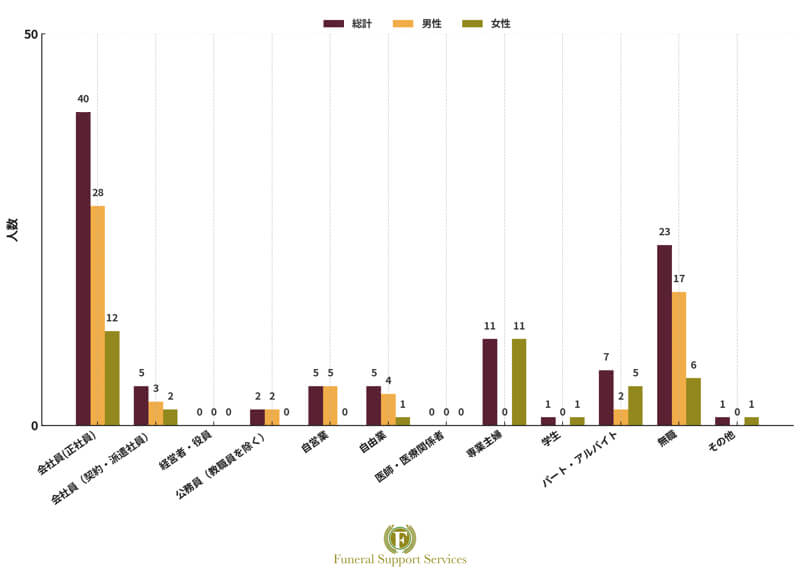

職業

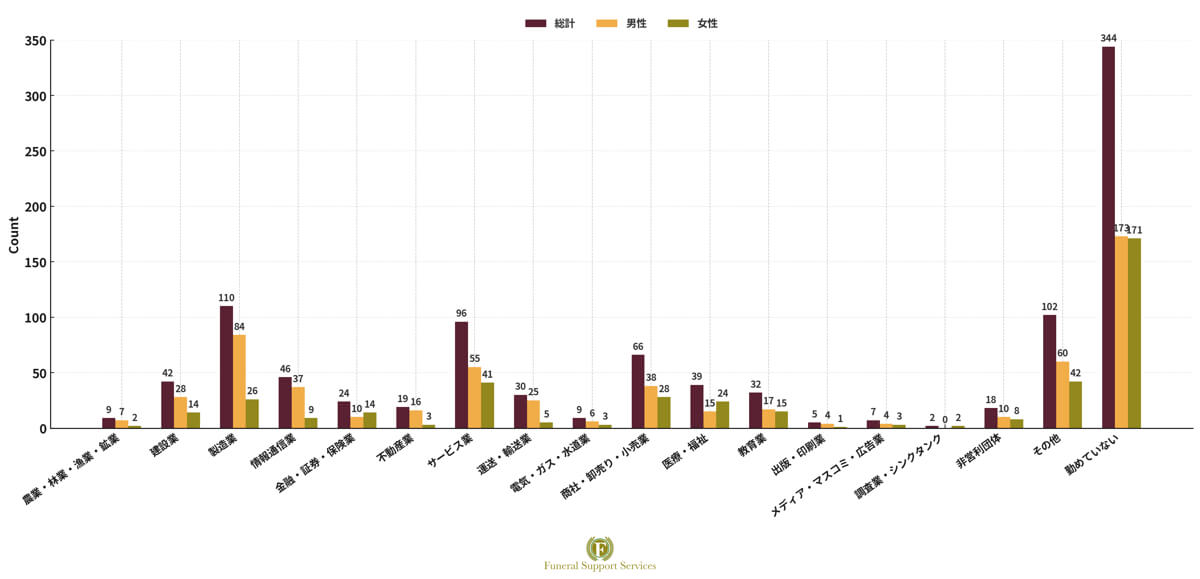

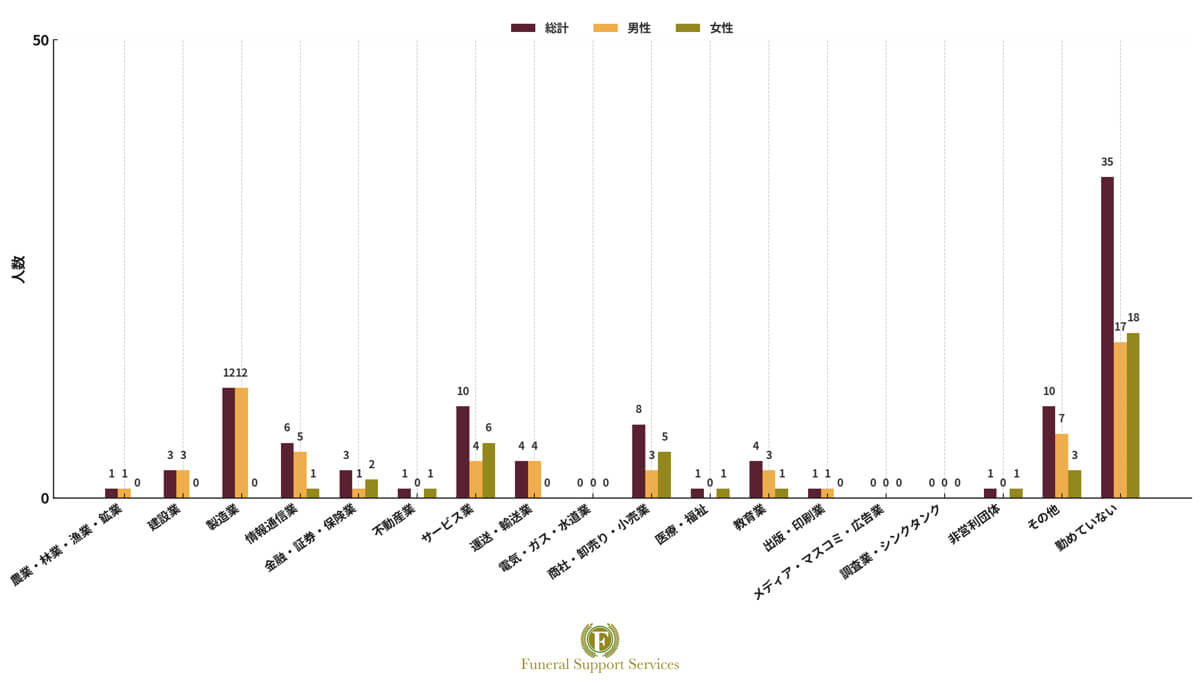

業種

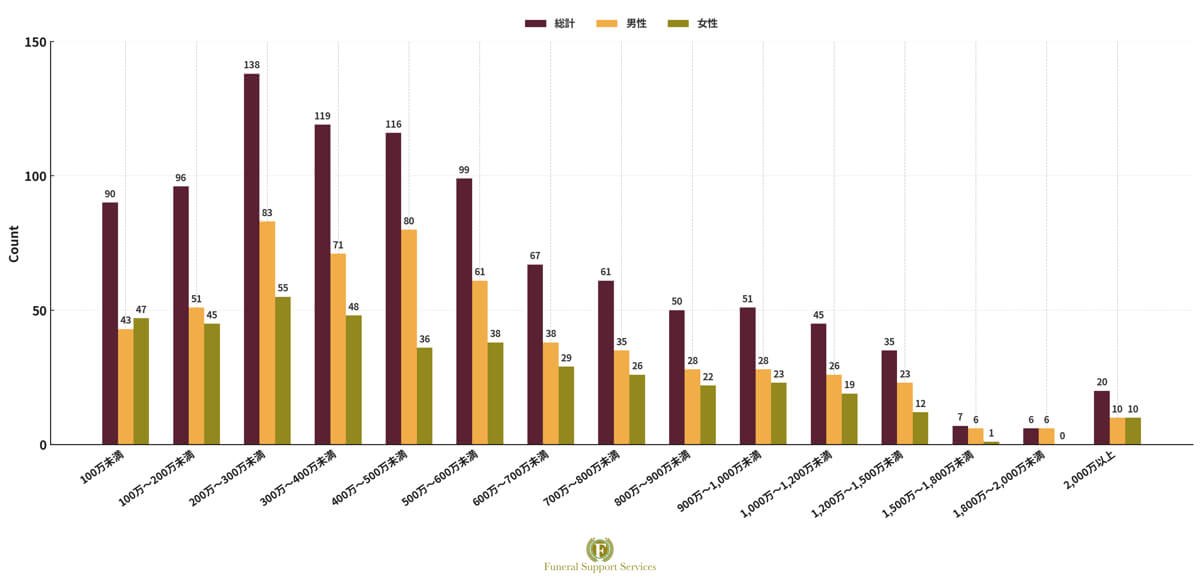

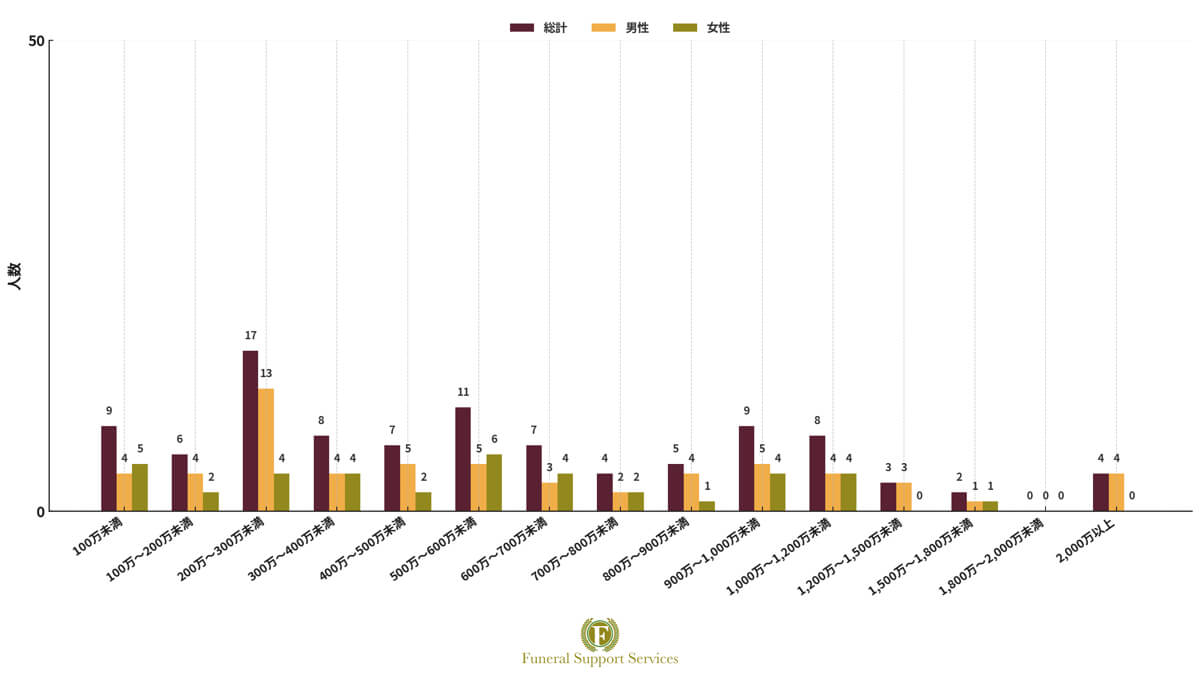

世帯年収

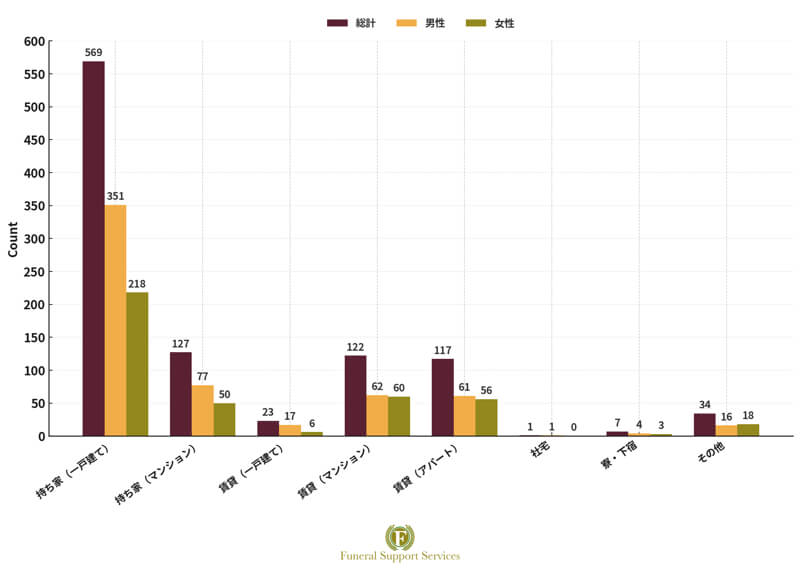

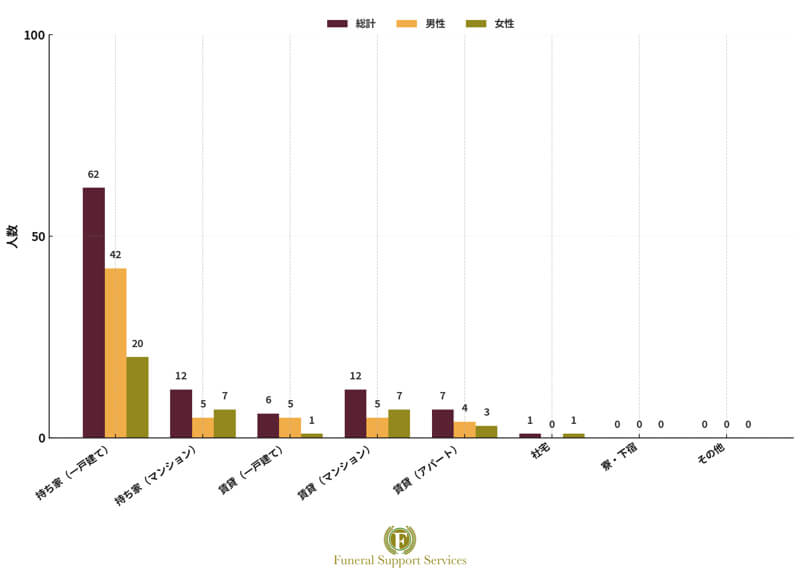

居住形態

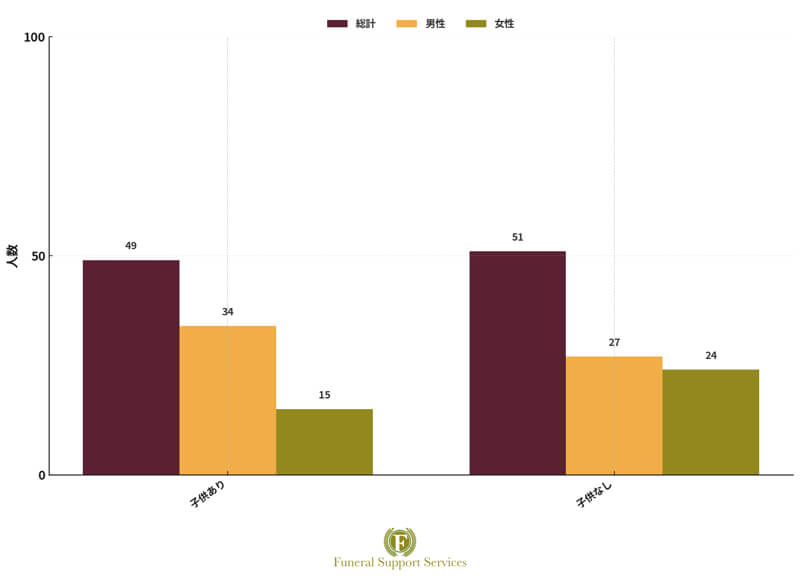

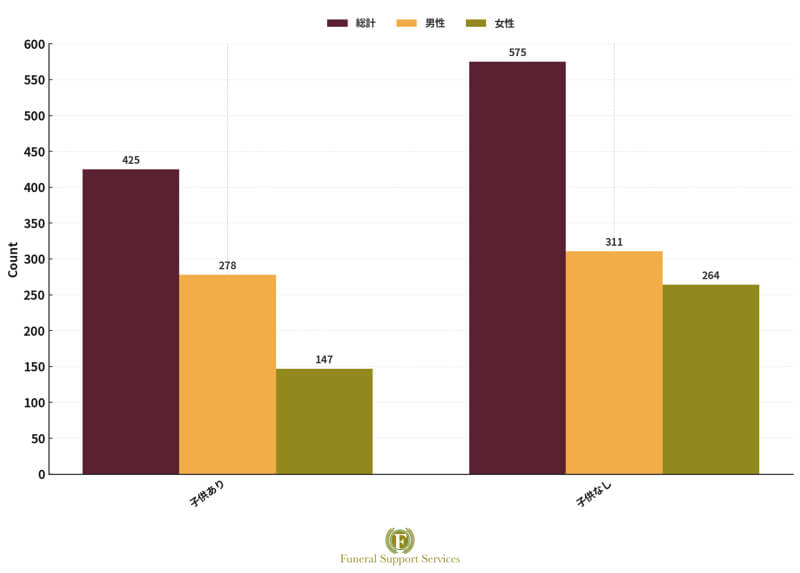

子供有無

本調査

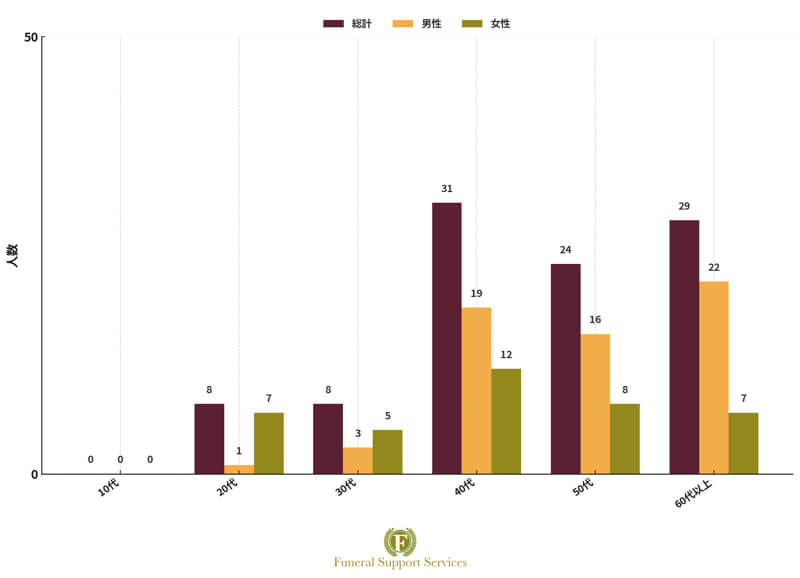

年代

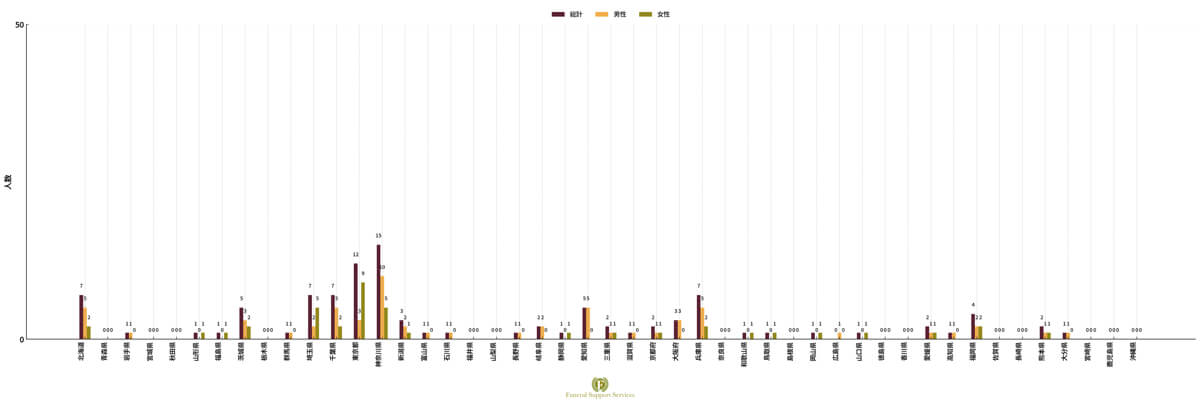

都道府県

性別

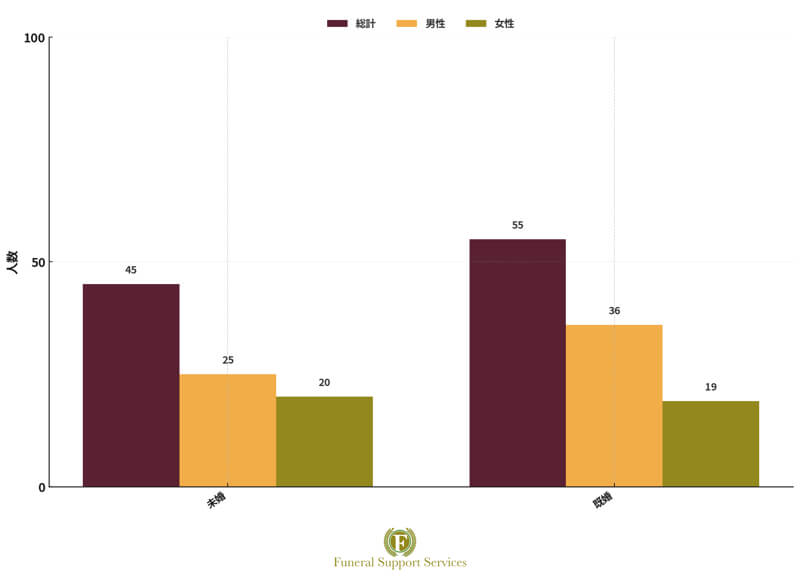

結婚

職業

業種

世帯年収

居住形態

子供有無